庭や斜面の土が崩れてしまうと見た目が悪くなるだけでなく、植物の生育や通路の安全にも影響します。そんなときに役立つのが「コンクリートブロックを使った土留め」です。

この記事では、DIYでできるブロックを使った土留めの方法をわかりやすく紹介します。

斜面の土崩れが起きる原因とは?

◾️雨水による浸食

大雨や長時間の降雨で地表の土が流され、少しずつ斜面が削られていきます。特に排水が不十分な場所では、雨水が集中して崩れの原因になりやすいです。

◾️地盤の緩みや乾燥

地盤がゆるむと土の結びつきが弱くなり、少しの衝撃でも崩れる危険があります。逆に乾燥しすぎてもひび割れが生じ、雨が入り込むことで一気に崩れやすくなります。

土留めの基本と必要性

土留めの役割

土留め(どどめ)とは、斜面や段差の土が崩れ落ちるのを防ぐために設置する構造物のことです。

大雨による土砂の流出や、地盤の緩みによる崩れを防ぎ、庭や通路を安全に保つ役割を果たします。さらに、土をしっかり固定することで、花壇や菜園スペースの整形にも利用できます。

DIYでできる範囲と限界

高低差が小さい場所の土留めはDIYでも比較的手軽に作ることができますが、土の高さが40〜100cmを超えるような場合は、土圧が強くかかるため、専門的な設計や基礎工事が必要になります。

無理にDIYで対応すると崩壊や事故の危険があるので、あくまで小規模な範囲にとどめることが安全のポイントです。

コンクリートブロックの選び方

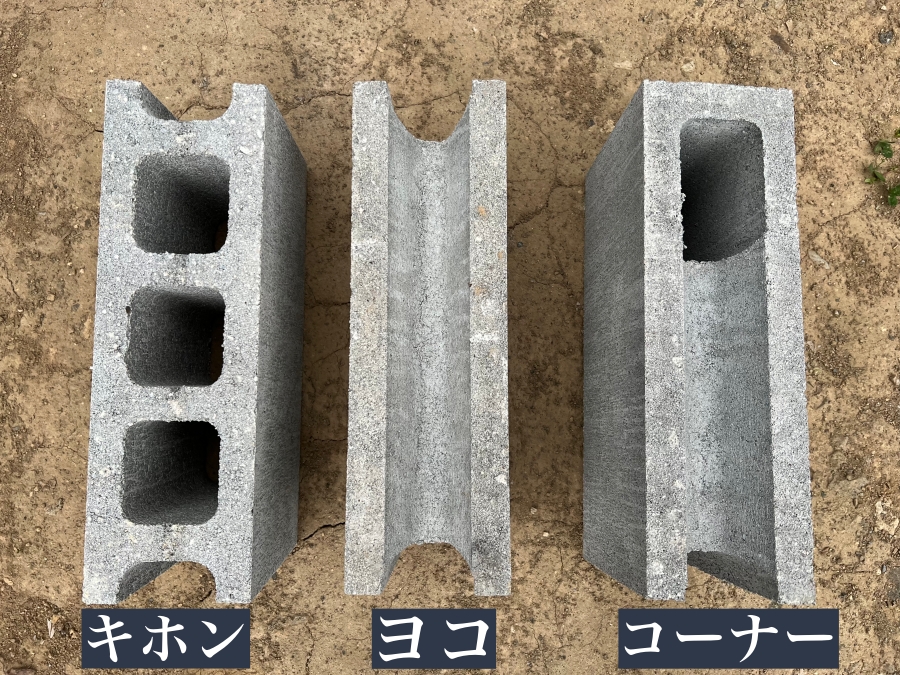

形状

| 特徴 | 用途 | |

| キホン | 最も一般的な形状で中空タイプ。 | 塀の直線部分の大半に使用。 |

| ヨコ | 上部にスリット(溝)が入っており、横方向に鉄筋を通せる。 | 高さのある塀で鉄筋を通す段などに使用。 |

| コーナー | 角用に設計されたブロックで、 L字形や端部の空洞が特徴。 | 塀の角・端部に使用。 |

コンクリートブロックといっても、「キホン・ヨコ・コーナー」と呼ばれる形状があり、それぞれに用途があります。

使い分けの例

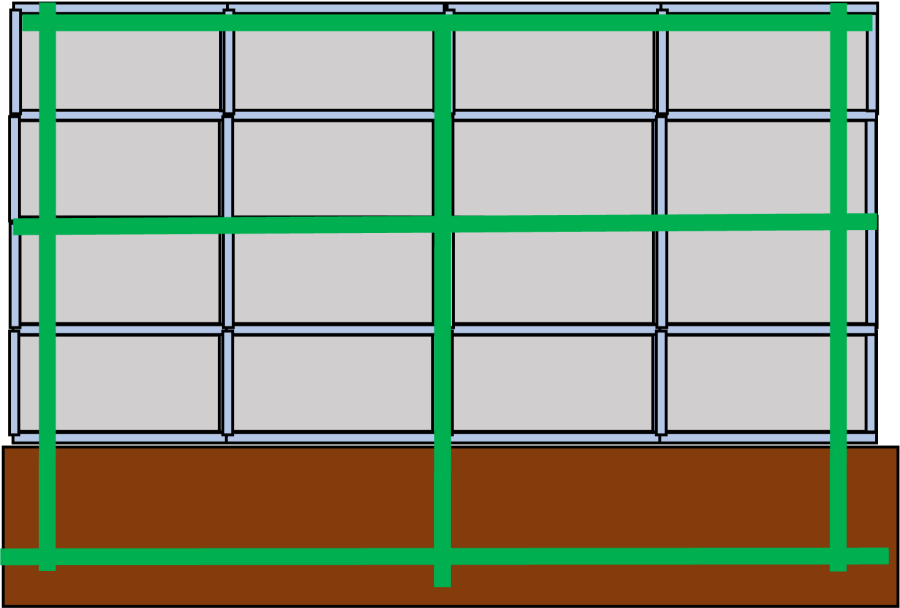

土留めブロックを4段積む場合の例を解説します。

- 奇数段(1段目・3段目)

- 両端は「コーナーブロック」を使用

- 間の部分は「キホンブロック」を使用

- 偶数段(2段目・4段目)

- 両端は「コーナーブロック」を使用

- 間の部分は「ヨコブロック」を使用

- 偶数段は、ブロックの内部に鉄筋を横方向に通すためにヨコブロックを配置します

- 仕上げの注意

- 土留めの最上段(4段目)をモルタルで埋めて整える場合、上面が平らになるようにヨコブロックを上に配置

- そのため、奇数段を積む際は通常と逆に配置して調整すればOKです

コンクリートブロックを使った土留めの方法

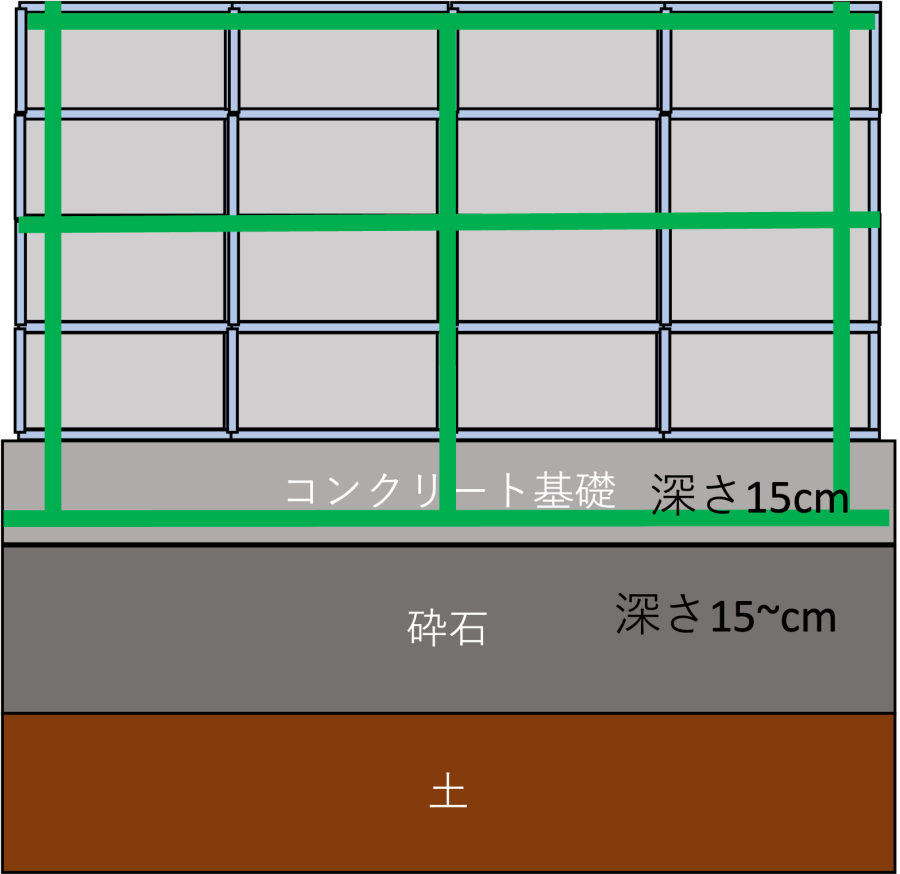

①基礎を作る

積んだブロックが倒れないように砕石、コンクリートで基礎を作っていきます。

1.基礎を作るための穴を掘る

ブロックの高さに応じて、深さ30〜50cm程度掘ります。

寒冷地であれば凍み上がりを防ぐために凍結深度に合わせて60㎝〜くらい掘っておき、その分砕石を追加すると良いでしょう。

穴を掘ったら、土が沈まないように転圧をしておきます。

DIYで余った土の捨て方や有効利用についてはこちら。

2.砕石を入れる

掘った穴の中に砕石を15cm~ほど入れ、しっかり転圧します。

丸みのある砂利だと石同士が噛み合わず安定しないため、砕石を使うようにしましょう。

3.鉄筋を組む

コンクリートブロックを積む際は、強度を出すためにコンクリート基礎とブロックの中にD10〜D13(太さ)の鉄筋を通していきます。

通常のブロック塀4段であれば、縦筋を80㎝間隔、横筋を40㎝間隔でいれてあげれば強度が出せます。

しっかり鉄筋を組むのであれば、L時の縦筋と基礎の中にいれる横筋2本を結束線で結びます。

このとき、上記画像のように短い鉄筋(紫)を砕石の中に差し込み、L字縦筋と結んであげると鉄筋が倒れずに安定しますよ。

また、組んだ鉄筋の下に石などを入れ、生コンの中間位置に鉄筋がくるよう砕石から少し浮かせておきましょう。

ちなみに画像は縦金が40㎝間隔になっています。

4.コンクリートを流し込む

- 生コンの配合例 → 砂利3:砂2:セメント1 作り方はこちら。

- 練ったコンクリートを型枠内に流し込み、鏝や棒で突いて空気を抜きます。

- 表面を左官鏝でならして、水平になるように整えます。

- 乾燥させる(通常は1日以上。完全硬化は数日かかる)。

ブロックの高さによって異なりますが、深さ15cm、幅40cm〜ほどの型枠を設置し、生コンを流し込みます。

生コンは砂利と砂とセメントと水を混ぜると作ることができ、砂とセメントを先に混ぜてから水や砂利を入れると作りやすいです。

しかし、モルタル・生コンを練る作業は予想以上の量が必要となり、手練りして作るのは非常に大変です。

そこでおすすめなのが”まぜ太郎”というDIY用コンクリートミキサーで、手練りに比べて作業がかなり楽になり、効率も数倍上がります。

そのため、モルタル・生コン作りが辛く感じた方はぜひ、まぜ太郎を使ってみてください。

②コンクリートブロックを積む

1.モルタルを練る

- モルタルの配合例 → セメント1:砂3

- 水を少しずつ加えながら、耳たぶくらいの柔らかさになるまで練ります。

- 練り終えたモルタルは乾かないうちに使い切るのが基本です。

今回のDIYで使用する鏝はレンガ鏝を使うのが良いかと思います。

2.1段目の積み方

⚫︎最初にコーナーブロックを置く

- 基礎の上にブロック1個分の幅と長さに合わせてモルタルを置く。

- コテで山盛り気味に置く。

- 厚みの目安は10mm前後。

- ブロックを置いたときに横から少しモルタルがはみ出すくらいが適量。

- ブロックの側面にもモルタルを乗せ、目地を作る。

- 鉄筋が通ったブロックの穴をモルタルで埋める。

- モルタルのはみ出しを削ぎ取る

コンクリート基礎の上にモルタルを敷き、揃えたい高さに合わせてコーナーブロックを水平に置きます。

水平器を使いながら、高い部分をゴムハンマーなどで叩いて調整します。

また、ブロックを積んだ際は、はみ出たモルタルを鏝で削ぎ取っておきます。そうすることで後の目地仕上げが綺麗に行いやすくなります。

⚫︎水糸を張って基準を作る

設置したコーナーブロックが高さと通りの基準になりますので、ブロックに沿わせながら水糸を張ります。

あとは、水糸に合わせながらキホンブロックを設置していけば、高さと通りがしっかり揃います。

水糸を水平(同じ高さ)に張る方法については下記記事を参考にしてみてください。

3.2段目の積み方

1段目と同様の手順で2段目にコーナー・ヨコブロックを積んでいきます。

ヨコブロックが積み終わったら溝に横筋とモルタルを入れていきます。

この時、縦金と横筋が交わったとこを結束線で結んでおきましょう。

土留めを囲うような形で作る場合は、横筋が通るようにブロックの一部を壊す必要があります。

以降は同様の手順を繰り返し、任意の段数まで積んでいきます。

③目地を切る

- モルタルが少し硬くなった(指で押してもほとんどへこまない程度)タイミングで目地を仕上げます。

- 早すぎるとモルタルが崩れ、遅すぎると仕上げにくくなります。

- 目地鏝(めじごて)などを使って、目地を軽く押さえ凹ませていきます。

- 擦るように動かし、アマを出してツルツルになるようにします。

- 凹んだ目地は見た目が引き締まり、雨水の侵入も防ぎやすくなります。

- 上下左右すべての目地に行ってください。

④完成

目地仕上げを終えたら完成です。

ブロックに触れる土の高さをなるべく低くすることで土圧を減らし、安全性や土留めの寿命が高まります。

「ブロックに触れる土の高さが40㎝以下にする」など、自治体によって規定が定められている場合もありますので、DIYされる方は自治体の規定を確認しておきましょう。

ジョリパット仕上げでおしゃれに!

コンクリートブロックの無機質な見た目をおしゃれに変える方法として、ジョリパット仕上げがあります。

多彩なカラーやテクスチャーを選べるため、ナチュラルからモダンまで自由にデザイン可能。塗装よりも耐久性が高く、外構全体の雰囲気を統一できるのもメリットです

まとめ

コンクリートブロックを使った土留めは、材料が手に入りやすく施工方法も比較的シンプルなため、DIYでも十分に挑戦できる工事です。

基礎づくりやブロックの積み方をしっかり守れば、庭の斜面や花壇を安定させることができます。

ただし、土圧を受ける構造物である以上、安全性を最優先に考えることが大切です。高い土留めや人通りが多いような場所では、無理をせず専門業者に依頼するのが安心です。

DIYでは「低めの高さ」「小規模な範囲」から取り組み、仕上げにジョリパットやレンガ・植栽を組み合わせることで、おしゃれで機能的な外構を実現できます。