外構をおしゃれに見せる門柱は、家の顔ともいえる存在です。

業者に頼むと費用が高額になりがちですが、実はコンクリートブロックとタイルを使えば、DIYでも十分に作ることができます。

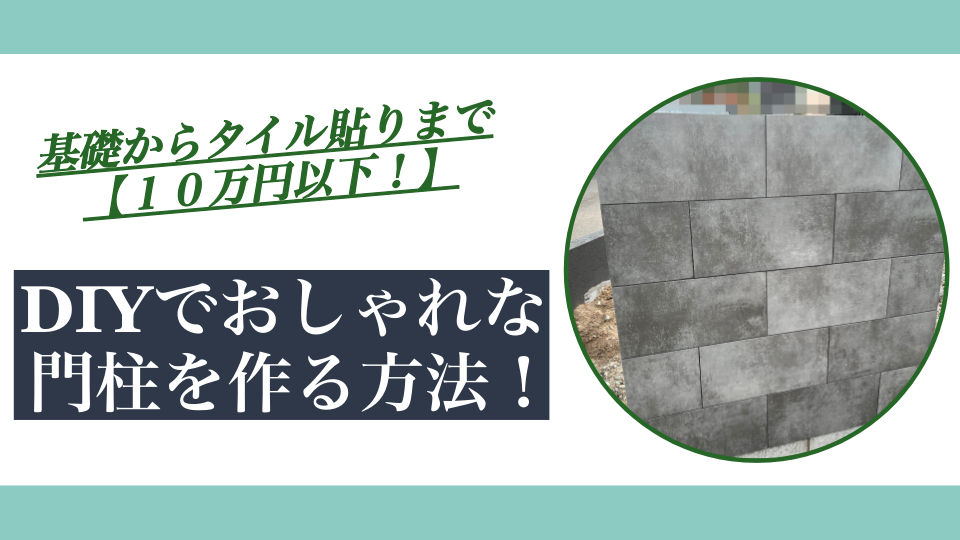

この記事では、ブロック積みからタイル貼りまでの手順を写真付きでわかりやすく解説。

門柱をDIYで作るメリット

門柱は家の「顔」となる重要な外構部分です。

業者に依頼すると費用は数十万円かかることもありますが、DIYなら材料費のみで大幅にコストダウンできます。

門柱DIYの基本構造

門柱は「基礎」「ブロック本体」「仕上げ」の3層構造でできています。

とくに基礎部分は完成後には見えませんが、強度や耐久性に大きく関わるため、手を抜かずに施工することが重要です。

その上にブロックを積み、最後にタイルや塗り壁で仕上げることで、おしゃれで長持ちする門柱をDIYでも作ることができます。

①基礎部分の役割

基礎は門柱を安定させる土台の部分です。地域や施工サイズによって異なりますが深さ30〜40cm以上は掘って砕石を敷き詰め、コンクリートを打設して作ります。高さがある場合は鉄筋を入れることで強度が増し、地震や風にも耐えやすくなります。

ここをしっかり作らないと、数年後に傾いたりヒビが入ったりする原因になるため、DIYでも丁寧な施工が欠かせません。

②ブロック積みのポイント

ブロックを積む際は「1段目の水平を正確に出すこと」が最も大切です。水平が狂うと、その後の段もすべて傾いてしまいます。

モルタルを均一に敷き、ブロックを置いたらゴムハンマーで位置を微調整し、水平器で確認しましょう。スピードよりも「1段ごとの確認」を意識することが成功のコツです。

③タイル仕上げで見栄えアップ

無骨なブロックも、タイルを貼ることで高級感のある門柱に変わります。接着剤を塗ってタイルを貼り、最後に目地材を詰めればデザイン性と防水性がアップ。

タイルの色や質感を選べば、ナチュラル・モダン・和風など好みに合わせた仕上げが可能です。外構全体の雰囲気と統一感を持たせると、より完成度の高い門柱になります。

ちなみに今回使用したタイルは、耐凍害にもなっている「アーレイ 600×300角のD64」です!

準備する材料と道具

門柱をDIYするには、ブロック積み用と仕上げ用の両方の材料・道具をそろえる必要があります。特にモルタル作業やタイル貼りは道具が不足すると作業がスムーズに進まないので、事前にチェックしておきましょう。

コンクリートブロック

門柱の本体となる基本の材料です。サイズは一般的に「10cm厚」や「12cm厚」、「15cm厚」が使われます。高さや幅に合わせて必要数を計算し、余裕を持って購入しておきましょう。

セメント・砂・容器・コテ

◾️セメント

基礎には生コン、ブロック積みにはモルタルを使いますが、どちらも一輪車やトロ舟などの容器にセメントと骨材(砂や砂利)を混ぜ合わせて作っていきます。

生コン配合例

生コンの配合例 → 砂利3:砂2:セメント1

モルタル配合例

モルタルの配合例 → 砂6:セメント2:水1

◾️左官コテ

生コンやモルタルを使った施工では左官用のコテを使って作業していきます。

左官鏝には色々な種類がありますが、今回は、基礎に「土間鏝」、ブロック積みに「レンガ鏝」・「目地鏝」、タイル貼りに「櫛目鏝」などがあれば良いかと思います。

詳しい種類や違いについてはこちらをご参照ください。

タイル・タイルエースプロ

タイルを購入する際は屋外用の耐久性が高いものを選ぶようにしてましょう。

また、タイルを貼り付けるためのタイルエースプロ(専用接着剤)も用意しておく必要があります。

モルタルなどでタイルを貼り付ける場合はありますが、白華と呼ばれる白い析出物が出てしまいやすく、外観を損ねてしまうためタイル用接着剤の使用がおすすめです。

参考までに私が1500×1500mmサイズの門柱を作った際は、タイルエースプロを5〜6本ほど使いました!

水平器・ゴムハンマー

ブロックを積むときに欠かせない道具です。水平器で水平・垂直を確認しながら積み、ゴムハンマーで位置を微調整します。これがあるかないかで仕上がりの美しさが大きく変わります。

また、タイルを貼り付ける際にもゴムハンマーで叩いて密着させていきます。

貼り付けにはビブラートという工具もありますが、DIYではゴムハンマーでも十分かと思います。

門柱の作り方手順

①基礎づくり(掘削・コンクリート打設)

1.穴掘り・転圧

砕石+コンクリート基礎(高さ15cm・奥行きは5〜60cm)を作るため、深さは最低30㎝ほどの穴を掘ります。

寒冷地の方は凍害を防ぐため、凍結深度に合わせて(5〜60cm以上)掘っておくことをおすすめします。

地面が硬くてスコップが刺さらず、なかなか穴を掘ることができないという方は、ハンマードリルなどを使うと楽に掘削できますので参考にしてみてください。

穴が掘れたらタンパーなどで転圧しておきます。

タンパーがない方は足などでしっかり踏み固めてください。

DIYで余った土の捨て方や有効利用についてはこちら。

2.砕石詰め・転圧

穴を掘ったら、底に砕石を敷き詰めてしっかり転圧します。

その上にコンクリート基礎を流し込むため、仕上がり高さより約15cm分の余裕を残しておきましょう。

3.鉄筋を組む

今回積むブロックは高さが結構あるため、縦筋・横筋を40cm間隔で組んでいきます。

鉄筋の組み方の例として、上記画像を参考に、横に2本(赤と青)、縦に短いの1本(紫)、縦にL字を1本といった感じで組むとやりやすいです。

鉄筋同士は結束線で結んでおきます。

また、紫の鉄筋を砕石に打ち込むことによって、生コンを流し込むまで倒れずに安定してくれます。

4.生コンを流し込む

型枠を組んでコンクリートを流し込み、深さ15cm奥行き50㎝〜の基礎を作っていきます。

流し込んだコンクリートは、トンボや太めの棒で表面をトントン叩いて締め固めます(これを「タンピング」といいます)。さらに、型枠の外側を軽く叩いて振動を与えると、中の空気が抜けて隙間なくコンクリートが詰まり、仕上がりが丈夫になります。

この作業を怠ると、強度に影響が出てしまいますのでしっかり行いましょう。

また、ブロック積みは基礎が固まるまで待ち、早くても翌日以降に行ってください。

②ブロックを積む

希望サイズになるようにブロックを積んでいきます。幅はハンマーやタガネなどを使ってブロックを割り、サイズ調整します。

ブロックの高さ制限については自治体ごとに規定がありますので、確認した上で施工するようにしましょう。

また、基礎をしっかり作っていないと倒壊する可能性がありますので、安全面でも十分に注意してください。

ブロックの詳しい積み方やコツなどは、下記記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

③タイルを貼る

1.タイルをカットする

積んだブロック塀サイズに合わせてタイルをカットしておきます。

この時、タイルの厚みや接着剤の厚み、目地の太さを計算し、適切なタイルサイズにカットする必要があります。

できれば設計の段階でタイルのサイズを決めておきましょう。

ブロック塀の寸法をタイルに合わせておけば、タイルを無駄なく使うことができます。

2.ズレ防止のために板を設置する

貼り始める前に、タイルの下端に合わせて木の板やガイドを取り付けます。これが「支え」になって、タイルがずり落ちるのを防いでくれます。

特に1段目は仕上がり全体の基準になるので、水平器でしっかり確認して固定しましょう。

もし、表と裏でガイドの位置が違うと、タイルを張った時にタイルの両端がズレてしまうため1mmもズレないように合わせましょう。

もしくは、一面貼ったタイルに合わせる形で作業していく必要があります。

3.タイルを貼る

まず初めに、タイルエースプロ(接着剤)をブロックに付け、櫛目鏝で均等に均していきます。

次に、ガイドに沿ってタイルを貼り付け、ゴムハンマーなどで軽く叩きながら密着させていきます。

このとき、タイル同士がガタガタにならないようゴムハンマーでしっかり平らになるように調整してあげましょう。

また、目地幅をきっちり揃えるためにタイル間は、タイルスペーサーを使いながら貼り付けていきます。←超重要!

あとは同様の作業を繰り返していけばタイル貼りは完成となります。

側面や上面のタイルは、前後のタイルに挟み込むような形で貼り付けていきます。

4.目地を詰める

タイルの接着が完了したら、目地詰めをしていきます。

今回使用したのは下記のタイル化粧目地材で、水を入れたあとに撹拌して使います。

目地材ができたら鏝などを使って目地に詰め込んでいきます。

目地材を詰め終えたら、濡らして固く絞ったスポンジで拭き上げます。

このときのコツは、スポンジを強く押し付けずに、上から均等な力で「スーッ」となぞるように動かすことです。そうすることで目地が潰れず、きれいに整います。

さらに、拭き取り用と仕上げ用の2つのスポンジを用意すると効率的で、より美しい仕上がりになりますよ。

④仕上げ

全体が乾燥したらガイド用の板を外し、必要に応じて下部の仕上げを整えます。

あとは表面をきれいに拭き取って完成です。

タイル貼りにモルタルを使わない理由

門柱のタイル仕上げといえば「モルタルで貼る」というイメージが強いですが、近年は接着剤系の商品を使うのが主流です。

その理由の一つが「白化現象(エフロレッセンス)」を防ぐためです。

白化現象(エフロレッセンス)の原因

モルタルを使うと内部の水分や成分が表面に染み出し、白い粉のような汚れ(エフロレッセンス)が発生することがあります。

せっかく綺麗に貼ったタイルが数か月で白っぽくなってしまうと、見た目の高級感が損なわれてしまいます。

特に屋外の門柱では雨や湿気の影響を受けやすく、この現象が出やすいのが難点です。

タイルエースプロのメリット

タイル専用の接着剤「タイルエースプロ」を使えば、モルタルを練る手間が不要で施工が簡単になります。

白化現象が起こりにくく、DIY初心者でも扱いやすいのが大きな魅力です。

施工性と耐久性の違い

モルタルは硬化に時間がかかり、仕上がりの強度も職人の腕に左右されやすいですが、タイルエースプロは施工後の接着強度が安定しており、プロに近い仕上がりを再現できます。

耐久性の面でも屋外使用に適しており、長年安心して使えるのが特徴です。

DIYで門柱を作るときの注意点

タイル貼りの美しさだけでなく、門柱そのものの安定性や安全性も忘れてはいけません。

◾️高さと安定性に注意

門柱はある程度の高さが必要ですが、高すぎると転倒のリスクが高まります。基礎をしっかりと作り、バランスを考えた高さ設定にしましょう。

一般的には1.5m前後が扱いやすいサイズです。

◾️風や地震への耐久性

屋外に設置される門柱は風や地震の影響を受けやすいため、鉄筋を入れたり、基礎を十分に深く作ることが大切です。

安易に簡易的な基礎で済ませると、数年後に傾きや倒壊の原因となります。

◾️デザイン選びのコツ

門柱は家の顔となる部分なので、外壁やエクステリア全体と調和するデザインを意識しましょう

タイルを選ぶ際は、色や質感を周囲に合わせることで、より高級感のある印象に仕上がります。

門柱DIYにかかった材料費用

| コンクリートブロック | 17,600円 |

| セメント・砂・砂利・鉄筋 | 4,200円 |

| タイル | 44,000円 |

| タイルエースプロ | 13,000円 |

| タイルスペーサー | 695円 |

| タイル目地材 | 500円以下 |

| 合計 | 79,995円 |

今回作った門柱(約1500×1500mm)の材料費は、8万円かからずに作っています。

タイル目地材については、もともと余っていたものを使ったため、多く見積もっても500円以下の使用量でした。

業者に頼むと数十万円はかかるため、DIYで施工するとかなり安く済むことがわかるかと思います。

まとめ

門柱DIYの基本的な流れは、基礎 → ブロック積み → タイル貼りという順序で進めます。基礎をしっかり作ることで安定性が増し、その上にブロックを積み、最後にタイルを貼ることで完成度の高い門柱になります。

特にタイル仕上げを取り入れると、一気に高級感のある門まわりに変わります。

さらに、モルタルではなくタイルエースプロを使えば、白化現象が起きにくく、接着も安定するためDIY初心者でも失敗しにくい施工が可能になります。