「庭の基礎や土間打ちにコンクリートを使いたいけど、自分で作るのは難しそう…」と思う方もいるかと思いますが、実は、セメント・砂・砂利・水の4つがあれば、DIYでもコンクリートを簡単に作ることができます。

この記事では、コンクリートの配合比・作り方・混ぜ方のコツ・強度を上げるポイントまでを初心者向けにわかりやすく解説。

後半では、インスタントタイプとの違いや便利な使い方も紹介します。

コンクリートとは?モルタルとの違い

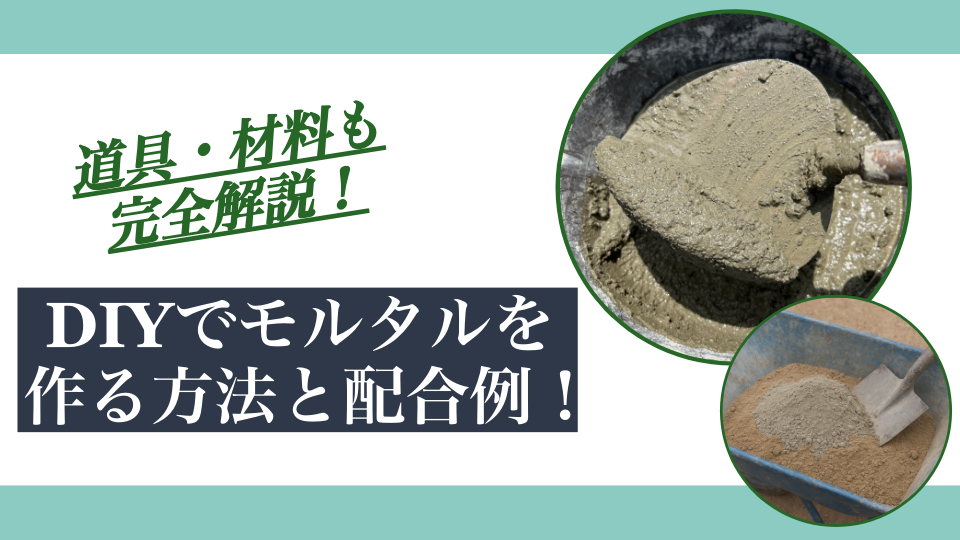

コンクリートとは、セメント・砂(細骨材)・砂利(粗骨材)・水を混ぜて作る建築材料のことです。

乾燥・硬化すると非常に強度が高く、基礎や土間、ポーチなどの構造部分に使われます。

一方、モルタルはセメント・砂・水のみで作るため、なめらかでレンガ積みや仕上げ、補修に向いています。

| 比較項目 | モルタル | コンクリート |

|---|---|---|

| 材料 | セメント+砂+水 | セメント+砂+砂利+水 |

| 特徴 | なめらかで扱いやすい | 強度が高く構造物向き |

| 主な用途 | レンガ積み・補修 | 基礎・土間・ポーチなど |

DIYでは、接着や見た目を仕上げるならモルタル、基礎や土間コンなど強度を出したいならコンクリートという使い分けがポイントです。

コンクリートの基本配合比

コンクリートの標準的な配合比は、

セメント:砂:砂利 = 1:2:3(重量比)

が目安です。

これは「強度」と「作業のしやすさ」のバランスが取れた配合で、DIYでも失敗しにくい黄金比です。

また、砂利のサイズは20mmくらいを使用するのが良いかと思います。

◾️用途別の目安

| 用途 | 配合比(セメント:砂:砂利) | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 基礎など(標準) | 1:2:3 | 標準的な強度。DIYで最も使いやすい配合。 |

| 土間・庭の舗装(軽め) | 1:2.5:3.5 | セメント少なめで作業しやすい。歩行用や軽い荷重向き。 |

| 強度を重視したい場合 | 1:1.5:2.5 | セメント多めで強度アップ。重い構造物や車の乗る場所に◎ |

◾️水の量と硬さの調整

水はセメントの50〜60%程度(重量比)が目安。

手で握って「軽く固まって、指で押すと崩れる」程度がちょうどいい硬さです。

ただし、水を入れすぎると強度が下がるので注意しましょう。

コンクリートの作り方と混ぜ方の手順

必要な道具

コンクリートは砂利が入る分、混ぜる時にモルタルよりも力が必要になり、より混ぜにくくなります。

そのため、一輪車やトロ舟などのしっかりした容器とスコップやクワのような硬い道具を使うようにしましょう

色々試した結果、一輪車とクワのセットが1番綺麗に混ぜやすく、効率的で疲れにくかったですよ!

手順①:材料を用意する

コンクリート作りに使う道具と、砂・砂利・セメントを用意しておきます。

手順②:砂とセメントを空練りする

まず、一輪車やトロ舟にセメント・砂を入れて、よく混ぜ合わせます。

この段階で色が均一になればOK。

これを「空練り」といい、ムラを防ぐ大事な工程です。

手順③:水を少しずつ加える

次に、水を少量ずつ(全体の半分ほど)入れて混ぜます。

全体が湿ってきたら、残りの水を加えて硬さを調整します。

水を一気に入れると「シャバシャバ」になり、強度が落ちるので注意してください。

手順④:砂利を加えて混ぜる

水を加えた砂とセメント(モルタル状態)に砂利を入れ、クワなど混ぜていきます。

混ぜる順番はこの限りではありませんが、私の経験では最後に砂利を入れてからの方が混ぜやすいですよ!

手順⑤: 適度な固さを確認

水を追加するなどして、全体がしっとりと均一になったら完成です。

コンクリートは練ってから数十分で硬化が始まるため、なるべくすぐに使いましょう。

💡実際に施工してみよう!

コンクリートの作り方がわかったら、次は基礎や土間をどのように作るかを実践的に学びましょう。

下記の記事では、タイルデッキや階段の作り方を詳しく解説しています。

コンクリート基礎をはじめ、モルタル・バサモルなどセメントを使った施工手順もわかる内容になっています。

DIYでしっかりした構造を作りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

コンクリートブロックを積むための鉄筋組みや基礎などについてはこちら記事がおすすめです。

コンクリートミキサー”まぜ太郎”が大活躍!

基礎づくりなど大量のコンクリートが必要な作業では、思った以上に手練りが重労働になります。

そんなときに便利なのが、DIY用のコンクリートミキサー「まぜ太郎」です。

材料を入れるだけで自動で均一に混ぜてくれるので、体力の消耗を抑えつつ作業スピードもアップします。

さらに、コンクリートを練っている間に次の作業を進められるため、連続して打設でき、作業の効率もぐっと高まります。

土間コンや基礎など、コンクリートの使用量が多い方はぜひまぜ太郎の使用も検討してみてください。

DIYでコンクリートの強度を上げるコツ

◾️水の入れすぎを避ける(比率を守る)

水が多すぎると作業しやすくなりますが、その分だけ強度が大幅に低下します。

水が多くなりすぎなように少しずつ水を入れるようにしましょう。

万が一水を入れすぎた場合は、セメントを足して調整します。

◾️練ったらすぐに打設する

コンクリートは時間が経つと硬化が始まります。

夏の暑い時期などは硬化速度が本当に早いですので、コテの準備などは最初に行っておき、すぐに打設できるようにしておきましょう。

◾️打設後は乾燥を防ぐ(養生の重要性)

打設後すぐに直射日光や風にさらすと、表面が急激に乾燥してひび割れ(クラック)の原因になります。

その場合は、霧吹きしたり、湿った布やビニールシートで覆って養生するなどの対策があります。

インスタントコンクリートとは?手軽な代用品

インスタントコンクリートは、あらかじめセメント・砂・砂利が配合済みの粉末で、水を加えるだけで使える便利な製品です。

袋を開けて混ぜるだけなので、初心者でも簡単に扱えます。

◾️メリット

◾️デメリット

インスタントタイプは手軽さが1番の売りですので、ポストの基礎、ステップの補修、花壇の固定など、少量で済むDIY作業にぴったりとなっています。

DIYでコンクリートを扱うときの注意点

◾️練ったモルタルは時間が経つと固まる

コンクリートは練ってから数十分で硬化が始まります。必要な分だけ少しずつ作るのがコツです。

◾️使用後はすぐに道具を洗う

乾くと落ちにくくなるため、使い終わったスコップやコテ、一輪車などは水で早めに洗い流すようにしましょう。

◾️夏場・冬場の気温による硬化時間の違い

気温が高く、風が強い日は急激に水分が失われるため、硬化の途中でひび割れ(クラック)が起こりやすくなります。

→ 対策:直射日光を避ける・霧吹きで軽く保湿する・養生シートをかける

逆に5℃以下では硬化が遅くなり、場合によっては凍結して強度が落ちることもあります。

→ 対策:暖かい時間帯に施工する・凍結しない場所で作業する

◾️保管の注意点

開封後のセメントは湿気を吸うと固まるため、密閉して乾燥した場所に保管します。

モルタルや生コンを使ったDIY外構施工例

当ブログでは、ブロック塀や花壇、目隠しフェンスなどモルタルや生コンを使ったDIY外構を紹介しています。

下記記事では実際にDIYで施工した例をまとめてありますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。

まとめ|コンクリートづくりはDIYでも可能!

コンクリートはセメント・砂・砂利・水の4つの材料で作れるため、基本を押さえればDIYでも十分に扱えます。

配合を正しく守れば、基礎や土間コンクリートといったしっかりした構造物も自作が可能です。

また、少量ならインスタントコンクリートを使うことで、準備や後片付けの手間を減らしながら手軽に施工できます。

正しい手順と配合を意識して、あなたの庭や外構DIYにぜひ活かしてみてください。