「人工芝って、雪が積もる地域でも使えるの?」

そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?寒冷地で人工芝を使うには、凍害への対策や排水性の確保など、ちょっとしたコツが必要です。

この記事では、寒冷地でも人工芝を美しく・長持ちさせるためのDIY施工方法を、初心者にもわかりやすく解説します。

寒冷地で人工芝を使う注意点

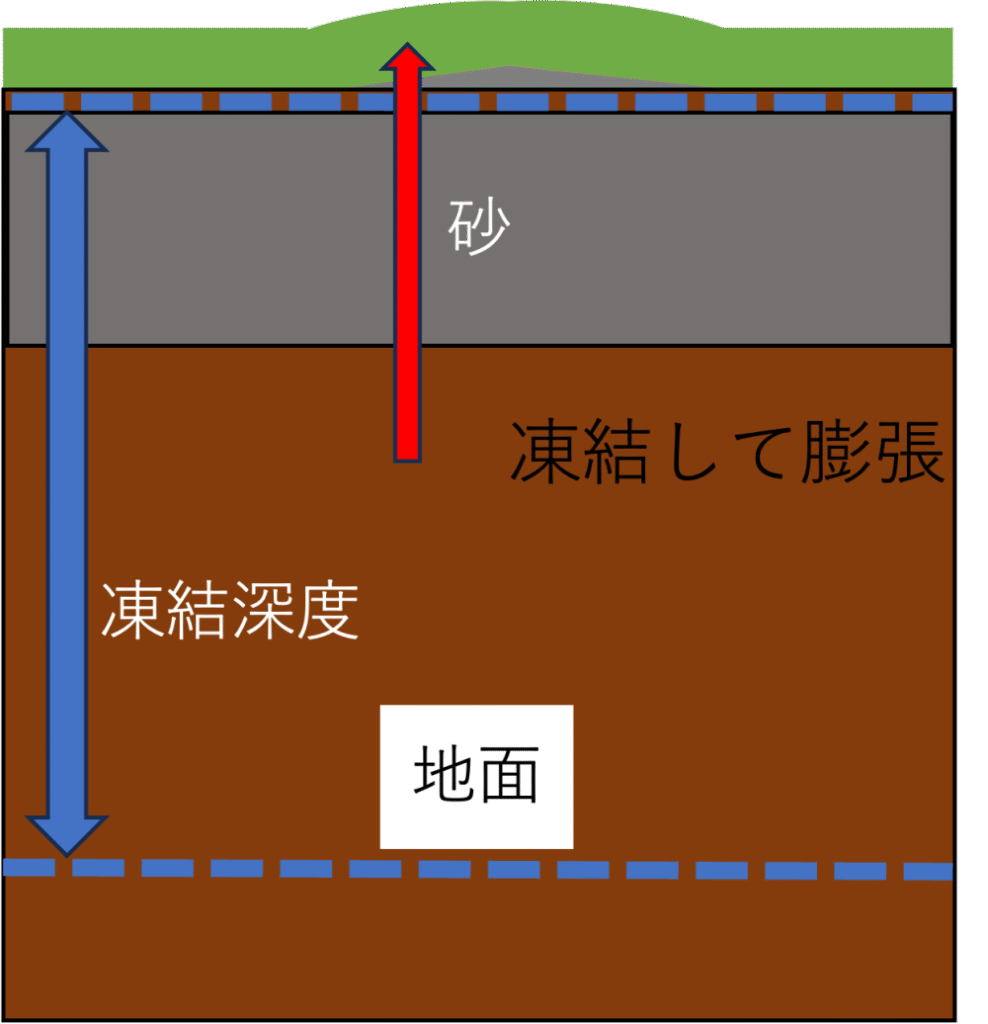

寒冷地で人工芝を敷く場合は、”凍害”に注意する必要があり、地中に含まれた水分が凍ることで体積が膨らみ(膨張し)、その圧力によって人工芝ごと持ち上がったりしてしまいます。

これによって、せっかく綺麗に施工してあっても冬季になると人工芝がボコボコになってしまうのです。

凍害対策

下地は砕石(C30-0)を使う

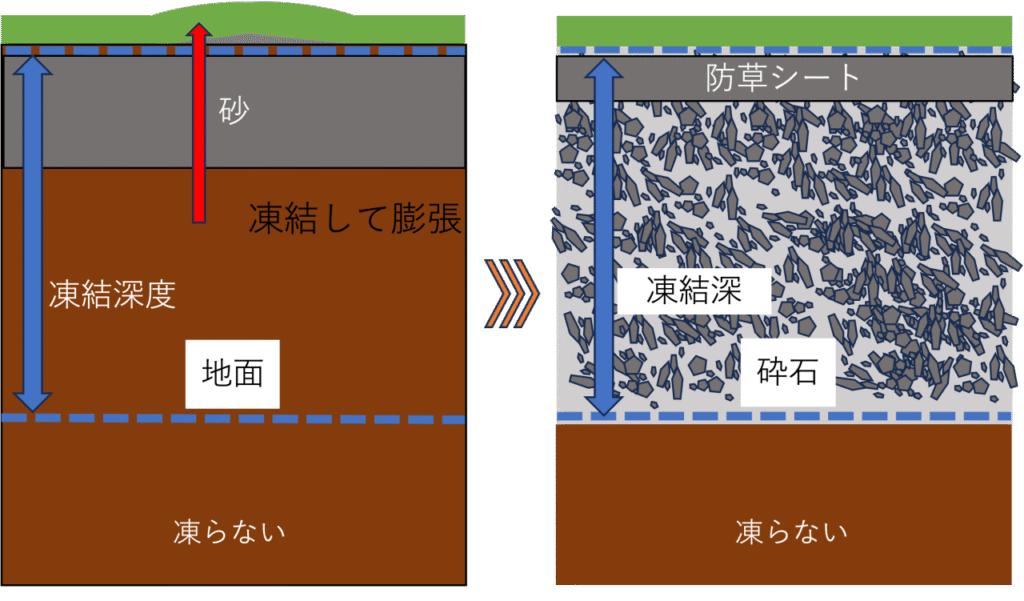

凍害対策として最も有効な方法が、排水性の良い30mm以下の砕石を使用することです。

凍害は地中(土など)に含まれた水分が凍ることで膨張し、地面を押し上げてしまいますが、排水性が良く、水分を含まない砕石を入れることで凍害を予防することができます。

可能であれば、凍結深度に合わせた深さまで砕石を入れると安心ですが、正直DIYで行うにはかなり厳しい労働力となりますので、「凍結深度〜ご自分でできる深さ」で施工しましょう。

※凍結深度とは冬の寒さによって地面が凍る深さのことで、地域によって異なります。

耐久性の高い人工芝を選ぶ

人工芝の素材には主にナイロン・ポリエチレン・ポリプロピレンの3つがあり、耐久性の高いポリプロピレン、もしくはポリエチレンを使うようにしましょう。

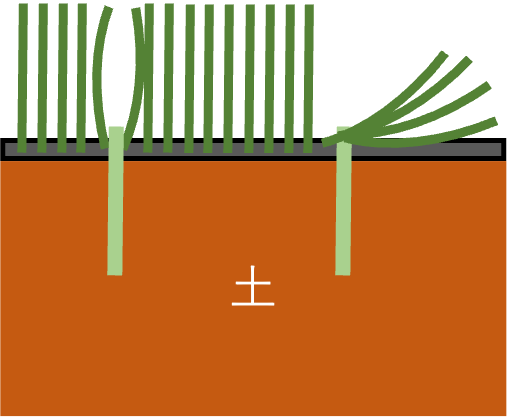

また、透水穴がついた排水性の高い人工芝を選ぶことで、凍害だけではなくカビや悪臭を予防することにも繋がります。

下記記事では、性能とコスパの観点から厳選した7種の人工芝を紹介していますので、ぜひそちらも参考にしてみてください!

施工手順

- 下地作り

- 防草シート敷き

- 人工芝敷き

- 完成

人工芝の施工方法を紹介していきますが、凍害対策が必要な地域とそうでない地域では、下地作りに違いがあるため、それぞれの方法を解説していきます。

人工芝だけだと雑草が生えてしまい、ボコボコの原因にもなってしまいますので防草シートは敷いたほうが絶対良いですよ。

①下地作り

凍害対策が必要ない地域の場合

- 砂利・雑草等の除去

- 高さの基準を決める

- 砂敷き・転圧

1.砂利・雑草等の除去

まず最初に、砂利・雑草等の除去を行って整地していきますが、範囲が広い場合はレーキを使うと効率的に作業しやすいです。

また、雑草はなるべくスコップなどを使いながら根ごと抜くようにし、除草剤も巻いておくと、後から雑草が生えてくる可能性を大幅に下げてくれます。

人工芝敷きは「整地」作業が非常に重要なポイントになりますので、詳しい作業方法は下記記事を参考にしてみてください。

2.高さの基準を決める

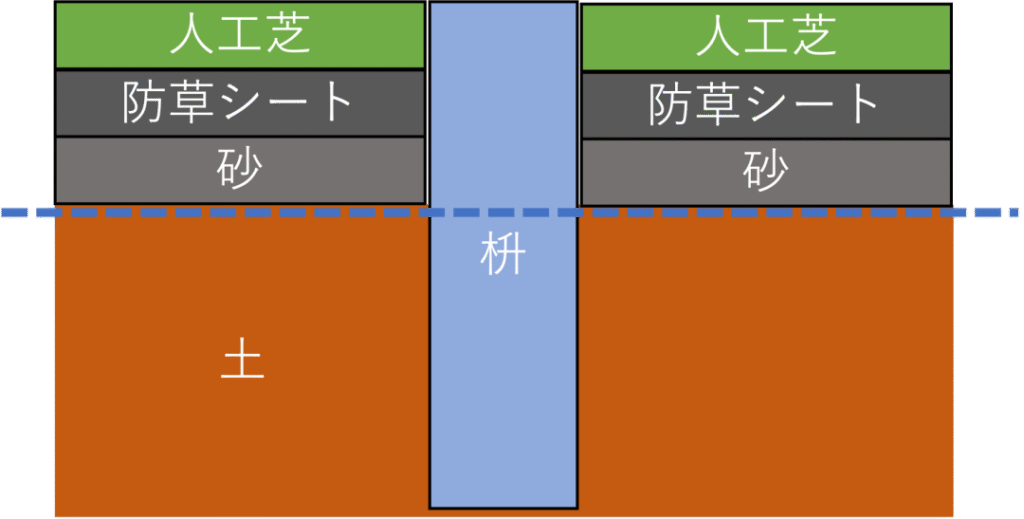

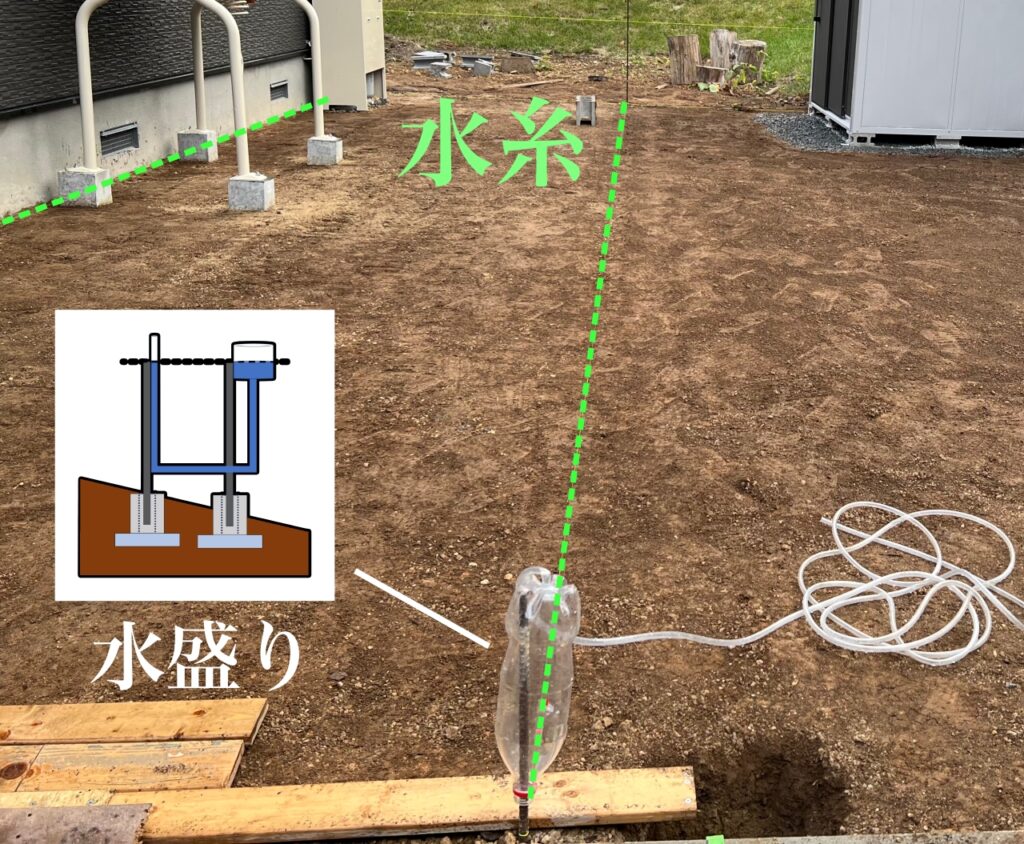

次に目標の高さに合わせて土を均していきますが、排水枡などがある場合は上記画像のように人口芝の厚みなどを計算して低めに土を均しておく必要があります。

基準の高さが決まったら、水盛りで水平(もしくは勾配)を出して水糸を張り、水糸に合わせながらレーキで均していくと綺麗に整地できますよ。

ある程度均し終えたらタンパーなどを使ってしっかり転圧しましょう。

3.砂敷き・転圧

土を均し終えたら、山砂や川砂などの砂を敷いて綺麗な平らに仕上げていきます。

ここで綺麗に均すかどうかで、人工芝のボコボコ具合に影響がでてきますので、水糸や水平器で合わせながら真っ直ぐな木の板などで丁寧に均していきましょう。

転圧もしっかり行ってください。

凍害対策が必要な地域の場合

- 凍結深度に合わせた掘削

- 砕石を入れる

1.凍結深度に合わせた掘削

凍害対策を行う場合は、凍結深度まで穴を掘るため、必然的に雑草や砂利などが除去されていきます。

凍結深度が50㎝の地域であれば、50㎝の穴を掘って砕石を詰めていきますが、DIYで50㎝の深さを掘って砕石を入れるという作業はかなりの重労働になってしまうため、ご自身が可能な範囲の深さで下地を作れば良いかと思います。

砕石の量が少なくても、土・砂で施工するよりは凍害のダメージが少なく済みます。

2.砕石を入れる

凍害対策を行う場合、水分を含む砂や土は使わずに0〜30mmサイズの砕石を使って下地を作っていきます。

また、しっかり転圧しながら整えていき、長い板などを使って平らになっているのを確認しましょう。

ごつごつ石が飛び出ていると人工芝を敷いた時にも影響が出てしまいますので、妥協せず、しっかりと平らになるようにしてください。

ちなみにも業者が施工するときは勾配(傾斜)をつけますが、砕石は排水性が良く、透水穴がついた人工芝を使えば勾配をつけなくても水が溜まることはほぼないかと思います。

ただ、余裕があれば排水枡に向けて勾配を付けるのが理想ではあります。

勾配とは水が自然に流れていくように少しだけ傾けて設計することで、歩いていてもほとんどわからない1〜2%程度の勾配をつけるのが一般的です。

5mの距離で1%の勾配をつけた場合、端から端までの高低差は5cm(5m×0.01=5cm)となります。

②防草シート敷き

防草シート敷きからは寒冷地の有無は関係なく、同じ施工方法になっていきますので、上記のポイントを意識して敷いていきます。

おすすめの防草シートは”ザバーン 240G”という種類で、しぶとい雑草にも効果があり、私の地域にたくさん生えているイタドリなども防いでくれています。

また、耐用年数も長く、砂利下など紫外線が当たらない場所であれば半永久的に効果を維持してくれるため、しっかり雑草を抑えたい方にはおすすめとなっています。

| 厚さ | 0.64mm |

| 雑草の種類 | スギナ、チガヤ、ヨシ、笹などの強い雑草 |

| 耐用年数 | 7〜13年(紫外線が当たらない場合半永久) |

防草シートがよれないように敷く

防草シートがよれた状態で敷いてしまうと、人工芝もよれてしまうためシワができないように丁寧に敷いてあげましょう。

そのためには、下地がいかに平らにできているかも重要になってきます。

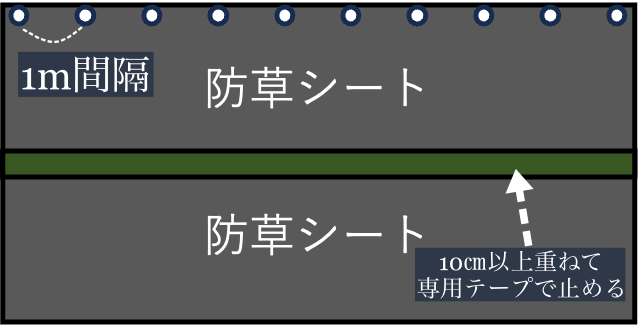

ピンは1m間隔で打つ

防草シートはピンを1m間隔で打ち込んで固定していきます。

間隔が広すぎると剥がれたりする原因になってしまいますので、しっかり固定してください。

防草シート同士は10㎝以上重ねてテープを貼る

防草シート同士は10㎝以上は重ね、専用のテープで繋げます。

繋ぎが甘いと隙間から雑草が生えてしまう要因になってしまいますので、しっかり繋げましょう。

また、防草シートの幅サイズを2mにするなど、なるべく幅が広いものを使用した方が、防草シートを繋げる手間を減らすことができます。

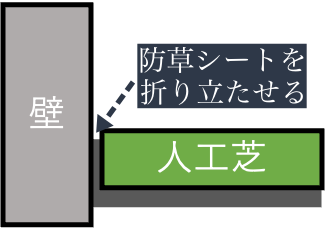

壁際等は人工芝に隠れる程度に折り立たせる

壁際や支柱などは、防草シートを切ったときに隙間ができないよう少し余分に切って人工芝に隠れる程度に折り立たせます。

防草シートをカットする際は、普通のカッターで問題ありませんが、こまめに刃を変えながら作業していきましょう。

③人工芝敷き

芝の向きを揃える

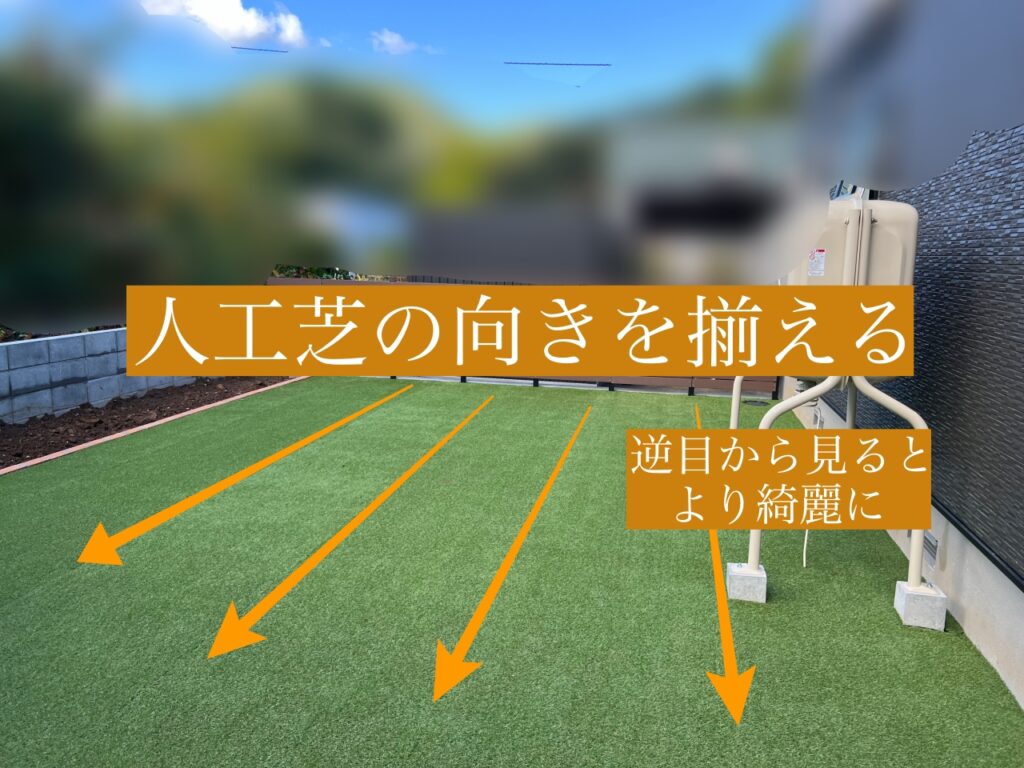

人工芝には芝目があるため、芝の向きを揃えて敷くようにします。

また、芝の逆目が見えるようにした方がより綺麗に見えるため、人工芝の葉の先端が見えるように敷いてあげましょう。

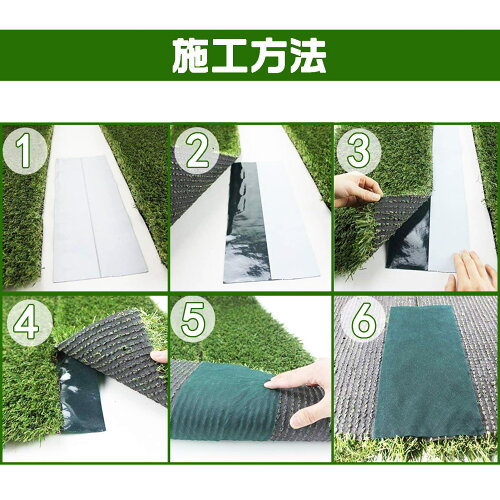

ジョイントテープで繋げる

人口芝を繋げる際は、防草シート同様専用のテープで繋げます。

基布は隙間があったり重ねすぎたりすると繋ぎ目が目立ってしまうため、ピッタリ合わせるか数ミリ重ねるくらいにすると良いでしょう。

芝丈が長いタイプだと、芝を立たせたときに繋ぎ目を綺麗に隠してくれます。

芝を切る際は裏側から

長さを調整したり支柱や枡を避けたりする際はチョークやペンで印をつけ、カッターで人工芝を切りますが、その際は裏側の基布に印をつけて基布側から切るようにしてください。

表側(パイル側)から切ってしまうと、パイルも一緒に切れて芝が禿げてしまいます。

そのため、カットはハサミではなくカッターを使うのがおすすめとなっています。

芝を巻きこまないようにUピンを打ち込む

人工芝はだいたい50㎝間隔てUピンを打ち込んでいきましょう。

このとき、U時部分に人工芝が挟まった状態で打ち込まれるとピンが目立ってしまうため、別のピンで掻き分けながら打ち込むようにしてください。

④完成

人工芝を敷き終えたら、最後にデッキブラシなどで芝を立たせてあげれば完成です。

ワンちゃんも大喜び

人工芝は、耐久性・メンテナンス性・コスパの3つを考え、ご家庭にあったタイプを選ぶことが大切です。

人工芝があると庭でお茶したりなどいろんなことができ、なにより土汚れもつかなくなりますので、ぜひ人工芝の施工をチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

理想の庭を目指すDIY外構

当ブログでは、寒冷地に対応した「目隠しフェンス」や「タイルデッキ・階段」などのDIY施工方法も紹介していますので、ご興味ある方は下記記事を参考にしてみてください。