見た目は本物の木のようなのに腐りにくくてお手入れ簡単な人工木は、DIYでも比較的扱いやすい素材として人気を集めています。

本記事では、人工木フェンスのDIY施工手順となぜ人工木がフェンス素材として優れているのか、5つのメリットと一緒にわかりやすく解説します。

人工木とは?

人工木とは、天然木の粉(木粉)と樹脂(プラスチック)を混ぜて成形した素材です。

外見や質感は本物の木材にそっくりで、さらに木よりも耐久性やメンテナンス性に優れていることから、外構などによく使われています。

人工木フェンスを使う5つのメリット

人工木を使う最大のメリットは、なんといっても耐久性の高さです。

雨風や紫外線に強く、腐食やシロアリ被害の心配がないため、屋外でも長く使えます。

さらに、天然木と違って塗装や防腐剤の再塗装といった面倒なメンテナンスが不要のため、手間がかからずキレイな状態を保ちやすいのも魅力です。

また、人工木は見た目もおしゃれであり、本物の木のような質感や木目調デザインで、ナチュラルな雰囲気の外観をつくることができます。

カラーバリエーションも豊富なので、家の外壁やお庭のテイストに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

DIY施工手順

- 基礎の掘削・転圧

- 支柱の設置

- 人工木の取り付け

- 完成

①基礎の掘削・転圧

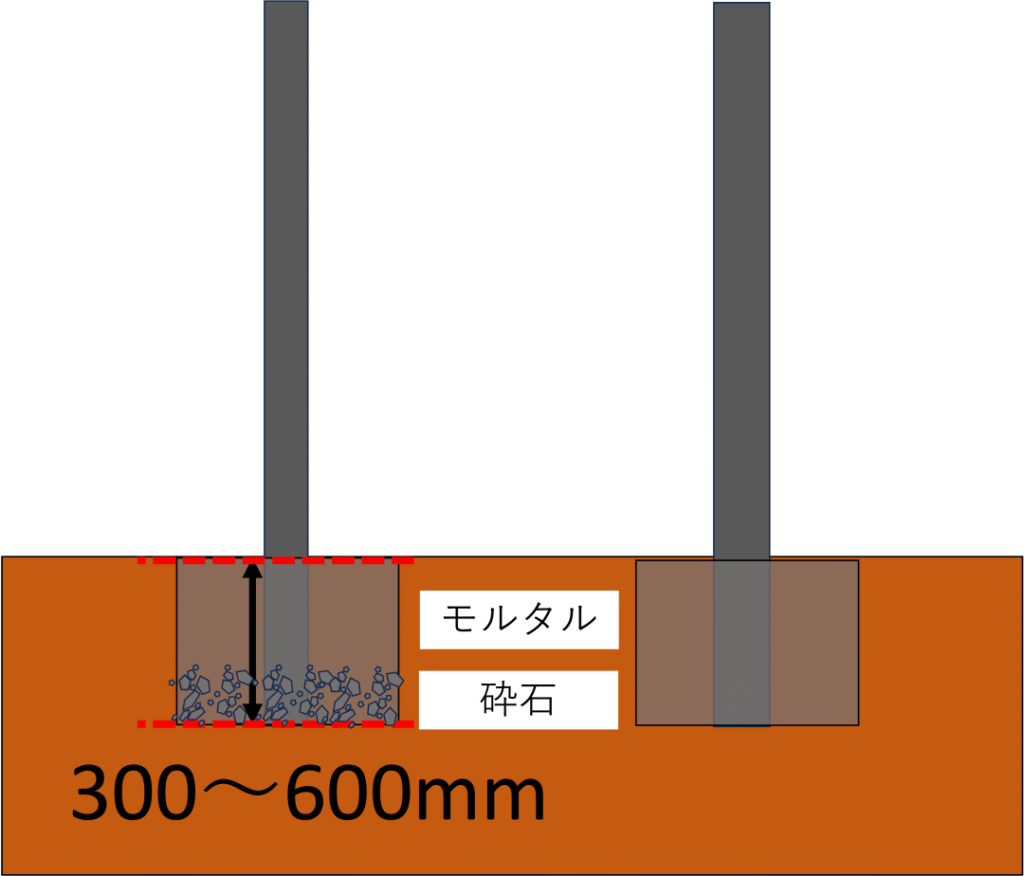

設置場所の確認をし、穴を掘っていきます。

掘る深さはフェンスの高さによって異なりますが、目安として1m以下なら300〜400mm、1.5m以上の高さなら500〜60mm以上は支柱を埋め込むようにするとよいでしょう。

また、寒冷地の方の場合は、凍害がありますので凍結深度に合わせた深さを掘る必要があります。

※凍害とは、地中に含まれた水分が凍ることで体積が膨らみ(膨張し)、その圧力によって構造物が持ち上がったり、ひび割れたりしてしまう現象。

穴を掘ったら転圧し、砕石を50mm〜程入れてさらに転圧をします。

②支柱の設置

基礎の穴ができたらコンクリートやモルタルを流し込んで支柱を設置していきますが、支柱の素材が木材だと水で腐りやすかったりするため、耐久性が高い”アルミ製の支柱”がおすすめです。

また、柱の太さはネジの打ちやすさや強度の観点から60mm角がおすすめですが、圧迫感を減らしたいという方は60×40mm角などもあります。

まず、基準となる水糸を上下2本(上部・下部)に張り、糸に合わせながら水平器を使って支柱を水平・垂直に設置していきます。

このとき、埋め込みの深さを揃えることも重要なポイントです。

そこで、支柱にはあらかじめ養生テープなどで印をつけておき、その印が水糸の高さと一致した時に、任意の支柱の埋め込み深さとなるようにしておけば、他の支柱も正確に合わせていくことができます。

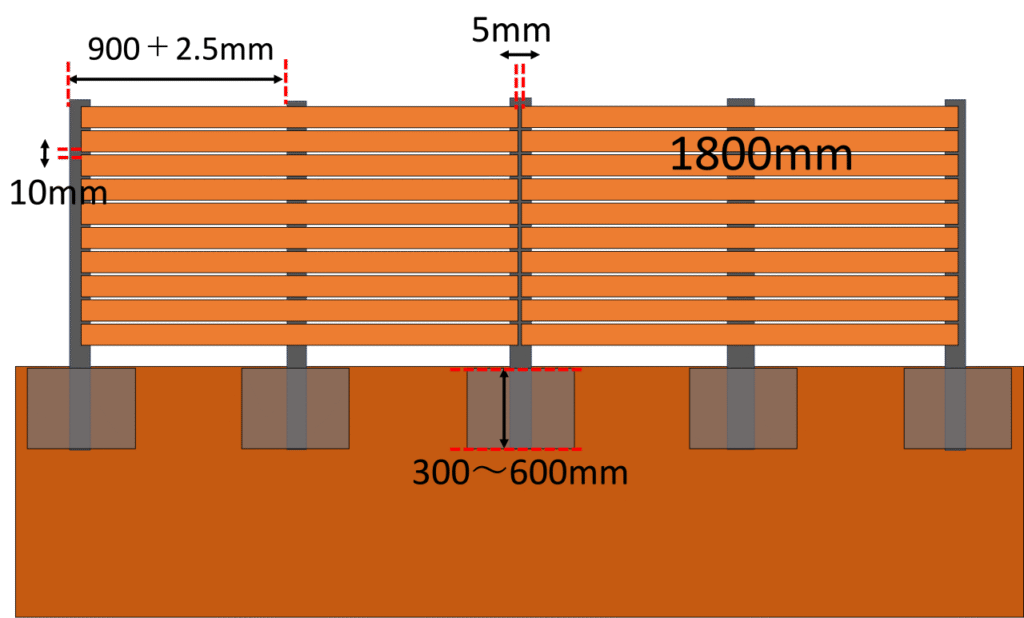

支柱同士の間隔は、人工木フェンスは天然木に比べてかなり重たいため、90㎝間隔くらいで行うと良いでしょう。

③人工木の取り付け

人工木取り付けのポイント

人工木の取り付ける際は、基本的に上の段から取り付けていった方が目地が上下の目地が揃えやすくなります。

また、人工木は天然木同様、膨張・縮小する可能性があり、人工木同士をぴったりくっつけて取り付けてしまうとフェンスが壊れてしまう場合があります。

そのため、横の目地は5mm以上はあけて取り付けるようにしましょう。

隙間が気になるという方は、目地の上からカバーとなる板を取り付けると見栄えがよくなりますよ。

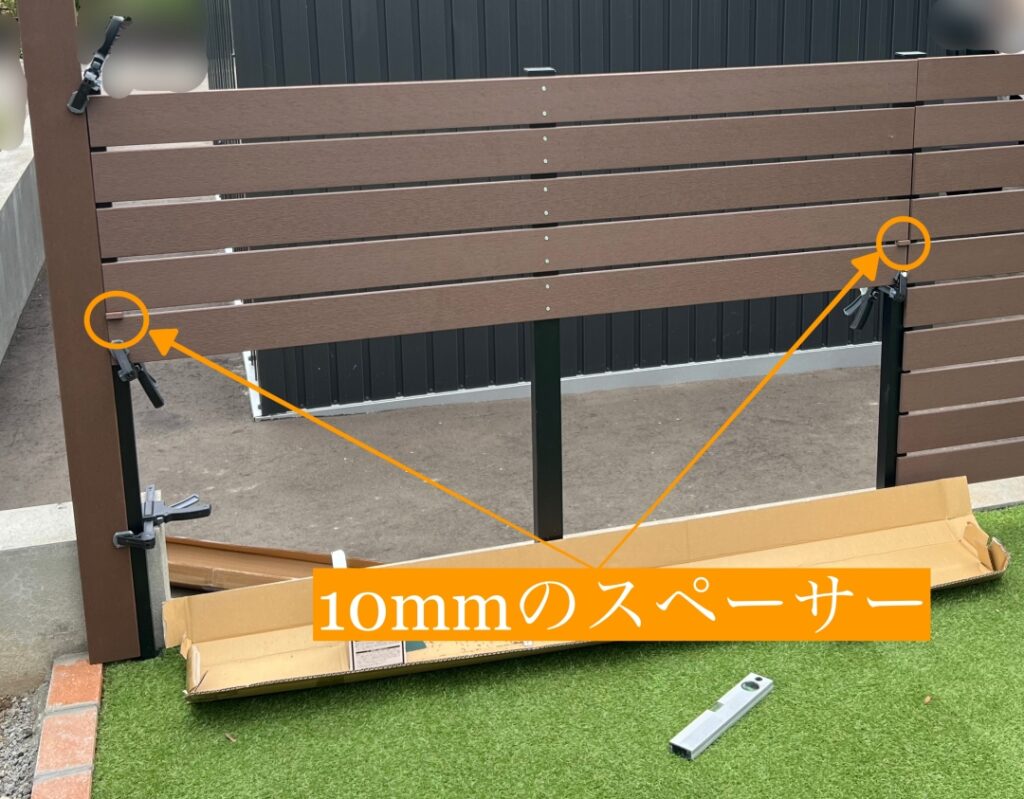

上下目地は、5〜10mmのスーペーサーを用意し、人工木と人工木の間に挟めながら取り付けていくと目地が揃って綺麗なフェンスになります。

基本の取り付け方

半日から翌日まで時間を置き、基礎が固まったら前述したポイントを意識して人工木を取り付けていきます。

まず、水平器で確認しながらクランプで固定し、人工木の中心部分にねじ止めしていきます。

ねじ止めする際は下穴が必須となりますが、ドリルビットの性能によって作業時間・精度・疲労度が大きく変わります。

そのため、海外製のものではなく、なるべく新しいビットや切れ味の良いビットを使うようにしましょう。

切れ味が良くないとアルミ支柱の下穴あけが難しくなり、人工木1枚あたり6箇所の穴あけ作業しなければならないのにかなり時間をロスしてしまいます。

スペーサーの使い方

人工木フェンスをきれいに仕上げるには、上下の目地(すき間)幅を均一にすることが大切です。

そのために便利なのが「スペーサー」です。

スペーサーを使えば、目地幅にブレが出ず、きれいに等間隔で取り付けることができます。

取り付け手順

- 人工木と人工木の間にスペーサーを挟む

上下のすき間にスペーサーをしっかり挟んで、目地幅を決めます。 - クランプで仮固定する

板が動かないようにクランプなどで固定しておくと、作業が安定します。 - 中央部分をビスで固定する

まずは板の中央をネジ(ビス)でしっかり固定します。 - 両サイドもビスで固定する

最後に左右の端をネジでとめれば、板1枚の取り付けが完了します。

この手順で取り付けていけば、上下の目地幅がきれいに揃った仕上がりになります。

同じ方法で、他の人工木パネルも順番に取り付けていけばOKです!

④完成

③の取り付け方法をひたすら繰り返していけば、人工木を使った目隠しフェンスの完成となります。

周りの目が気にならなくなる

目隠しフェンスがあると、周囲の視線がかなり気にならなくなります。

背が低いフェンスであっても、あるのとないのとではかなり違いますので、周囲からの目線が気になっている方はぜひ目隠しフェンスを作ってみてはいかがでしょうか。

人口木を使えば、メンテナンスも不要なため管理がとても楽ですよ!

その他のDIY外構

当ブログでは、寒冷地に対応した「タイルデッキ・階段」や「人工芝」などのDIY施工方法も紹介していますので、ご興味ある方は下記記事を参考にしてみてください。