電動トリマーを使用して溝掘りや面取りなどを行おうとした時に失敗してしまう原因や解決策を紹介していきます。

「溝掘りがまっすぐできない」、「作業中に深さがずれる」など、電動トリマーを使った作業がうまくいかずに悩んでいる方は必見の記事です!

作業内容に応じたビットの種類

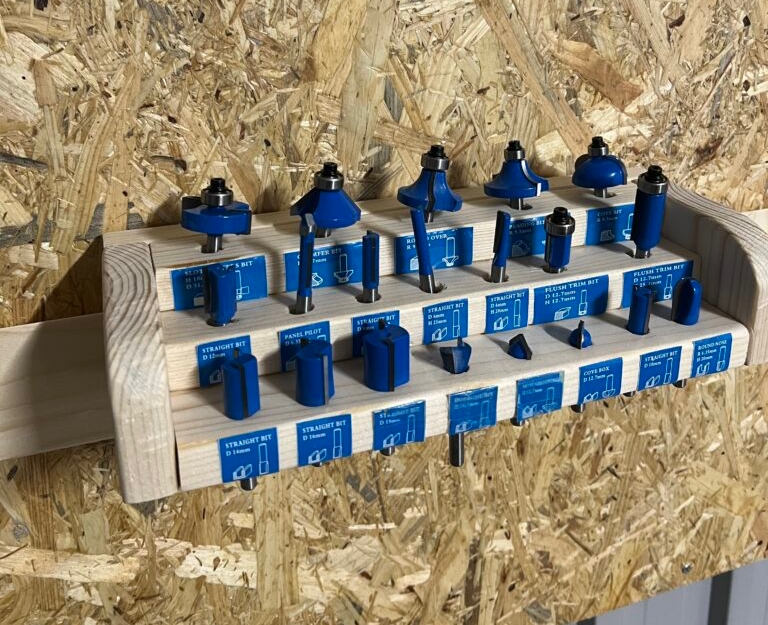

ビットの種類を理解することも、電動トリマーでの作業を失敗させないために必要なことですので、簡単に解説しておきます。

トリマービットには作業内容に応じて様々な形のビットがあり、大きく分けると穴を掘ったり溝を掘ったりするためのストレートビットと、木材の角を丸くしたりするための面取りビットに分けることができます。

そのため、用途に応じてビットの付け替えを行います。

ストレートビット

穴掘り、溝掘り、切り抜き、円切りなどができるビットで、電動トリマーを購入した時によく付属されているのもこのストレートビットです。

面取りビット

木材の角を丸くしたり、斜めにしたりするときに使用するのが面取りビット、面取りをすることで味気のない木材から一気におしゃれな見た目に変わり、完成度が高くなります。

最初はセット品があると便利

電動トリマーを買いたての方は、まずコスパの良いセット品を揃えてから必要に応じて買い足していくのがおすすめです。

バラだとどれを買うかも迷ったりもしますし、まずはセット品でトリマー作業になれると良いでしょう。

下記のトリマービットセットは種類が多いだけではなく、切れ味も十分ありますのでおすすめとなっています。

溝掘りがズレる5つの原因

- トリマーの送り方向が逆

- ガイドを使っていない

- 一度に切削する量が多すぎる

- ビットの寿命

- 材質が硬い木材

①トリマーの送り方向が逆

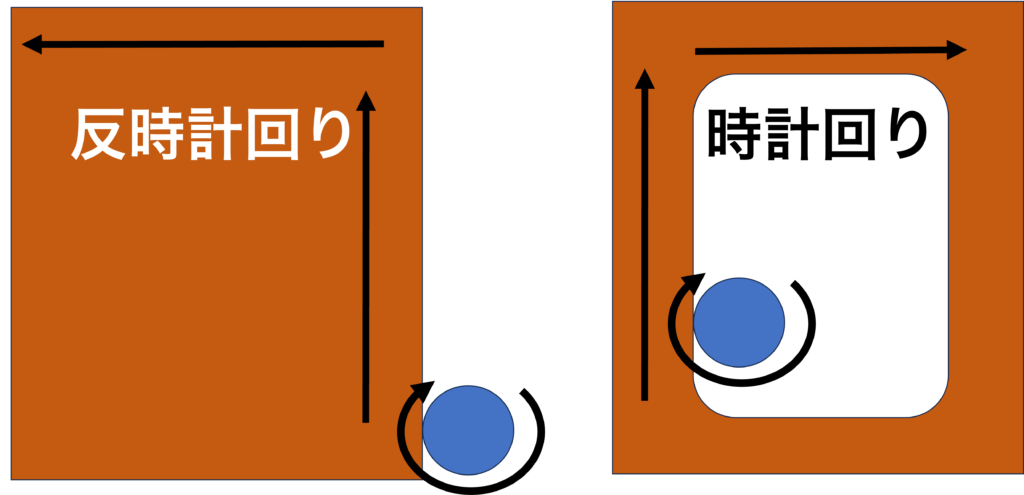

トリマーの送り方向(動かす方向)には向きあり、逆方向に動かしていた場合トリマーでの作業がズレてしまう場合はあります。

正しい送り方向ですが、面取りなど外周作業を行う際は”反時計回り”にトリマーを動かし、円切りなど内周作業を行う際は”時計回り”にトリマーを動かしていくのが基本となっており、逆方向に動かしてしまうとトリマーが弾き飛ばされてしまい、加工が失敗するだけではなく怪我のリスクも発生してしまいます。

そのため、もしトリマーの送り方向が逆だった方は、上記画像を参考に正しい方向で作業してみてください。

②ガイドを使っていない

電動トリマーで溝掘りなどの直線的な切削を行う場合には、板や平行ガイドなど使って真っ直ぐ切削するための補助が必要になります。

ガイドを使わずにフリーハンドで正確な直線を切削するのはほぼ不可能ですので、ガイドを使用していない方は自身や作業内容に合ったガイドを使ってみましょう。

画像右のガイドは電動トリマーに付属されていることが多いですが、木材の端から切削位置まで距離があると使用できないというデメリットがあるため、画像左のようなガイドがあるとトリマーに限らず様々な場面で活躍してくれます。

また、木材自身もしっかり固定して作業しないと、木材がブレて失敗や怪我の原因になってしまうため注意しましょう。

③一度に切削する量が多すぎる

トリマービットの刃を長く出して一度に切削する量を多くし過ぎると、負荷が大きくなってしまいブレや焦げなどの原因になってしまいます。

無理に押さえつけようとすると、横ブレだけでなくビットの深さがズレてしまって深さがバラバラになってしまうこともあり、さらにコレットチャックが歪んでしまったりなど、工具の破損にも繋がりますので、負荷が強いと感じた場合は無理に行わず、ビットの深さを短くして作業してみましょう。

ビットやトリマーの性能にもよりますが目安として、一度の作業で行う深さは5mm以下にしておくと、負荷が少なく、安全・綺麗な切削ができます。

溝掘りなどにはトミーグローバルの超硬エンドミルというビットがおすすめで、本来金属用ではありますが、その分耐久性・切削能力が高くなっていますよ!

④ビットの寿命

ビットにも寿命があり、切れない状態で使用すると木材が焦げたり、トリマー本体に負荷がかかって故障したり、トリマーがブレたりしてしまう場合があります。

よくあるビットの寿命が早くきてしまう原因の一つとして、”ビットの焼け”があり、送り速度が遅いと熱を持ったビットが焼けて切れ味がガクッと落ちてしまいます。

これには切り込み深さも関係しており、一度の切り込み深さが大きいと送り速度が遅くなってしまうため、前述したように切り込み深さを抑える必要があります。

切削する時になるべく力を使わないで済む程度の負荷が理想で、そのためにはビットの深さを抑えて数回に分けて切削するよう心がけましょう。

そうすることで正確かつ綺麗な仕上がりになりますよ。

ビットの切れ味が悪くなってしまった方は新しいビットを用意して、解説した作業方法を試してみてください。

⑤材質が硬い木材

木材の種類によっても作業のしやすさは異なり、硬い木材を切削する場合は負荷が大きくなってズレたり欠けたりしてしまう場合があります。

その場合は、一度の切削量を減らしたり、よく切れるビットを使用したりすると良いでしょう。

やはり海外製よりも日本製の方が切れ味が良いと感じるものは多いですよ。

ガイドを使ってもズレる方

ガイドがうまく使えずにガイドごとズレてしまうという方は、トリマーテーブルを自作してみるのもおすすめです。

トリマーテーブルはトリマーを台に固定し、木材を動かして削るため初心者の方でも安定した作業が行いやすく、作業の恐怖心も緩和されます。

制作自体も非常に簡単で、20分もあればトリマーテーブルが自作できたりしますので、詳しくは下記記事を参考にしてみてください。

電動トリマーの性能に問題がある場合も

電動トリマーに性能差も作業の正確性に関係してきます。

そのため、ここではコスパがよい電動トリマーとトップクラスの性能を誇る電動トリマーを紹介しておきます。

MTR-42(京セラ)

京セラの”MTR-42”は、コスパの高さからDIY用として人気の高い電動トリマーで、安定したパワーで作業することができます。

メリット・デメリットを解説していますので、気になる方は下記記事で確認してみてください。

M3608DA(ハイコーキ)

ハイコーキの”M3608DA”は「回転数の調整機能」や「静音性の高さ」、「片手操作機能」など多くの特徴があり、非常に高い性能を誇っています。

すでにMTR-42を使っているがいまいち使いにくいという方は、この”M3608DA”を使ってみると、性能の違いを扱いやすさを感じることができますよ。

MTR-42をトリマーテーブル用にし、M3608DAをフリーハンド用にして使用するなど、2台持ちにすることで作業の幅や効率性が上がりますので、新しく高性能な電動トリマーを追加するのもおすすめです。

数回に分けて切削するのが1番のポイント

作業していて「抑えるのに力を使う」・「切削速度が遅い」・「木材が焦げる」・「ビットが焼けている」などの自覚がある方は一度に削る量を多くしようとしすぎて、切り込み深さが長過ぎる可能性があります。

そのため、切り込み深さを浅くして(5mm以下推奨)数回に分けて作業することで、負荷が減り、綺麗で正確な切削が行いやすくなりまうので、ぜひ試してみてください。