テーブルソーに取り付けることで、木工粉塵の集塵や事故防止効果がある集塵カバーの自作方法を紹介していきます。

自作テーブルソーの作り方については下記記事で紹介していますので詳しくはそちらをご参照下ください。

制作する集塵カバー

作成するのは”集塵カバー”と集塵カバーを固定する”取り付けアーム”の2つで、材料はなるべくコストを抑えるためにSPF材(1×4材、2×4材)を使用しました。

また、加工する木材に応じて高さを変更したり、アーム自体を取り外したりできるように鬼目ナットと蝶ボルトで固定しています。

作り方

- 集塵カバーの作成

- 取り付けアームの作成

- 集塵機の取り付け

- 完成

①集塵カバーの作成

アクリル板を任意の形(長方形や台形など)で4面分カットし、木材を天面に使ってビスで取り付けていきます。

アクリル板の加工には、割れたりバリが出たりするのを防ぐために木材で挟み込み、木工用のテーブルソーで加工しました。

切断時間が長いとアクリルが熱を持って溶けてしまいますので、なるべく素早く加工するようにしましょう!

ビス止めする際もアクリルが割れないようにドリルで下穴を開け、さらに皿取りをしてビスの頭がしっかり埋め込まれるようにしましょう。

おすすめなのは”スターエムの皿取錐&埋木錐”で、「皿取り」と「ねじ穴隠し」の2つができる優れ物です。

しかも切れ味抜群で、かなり使いやすいため持っておいて損はないアイテムの一つです。

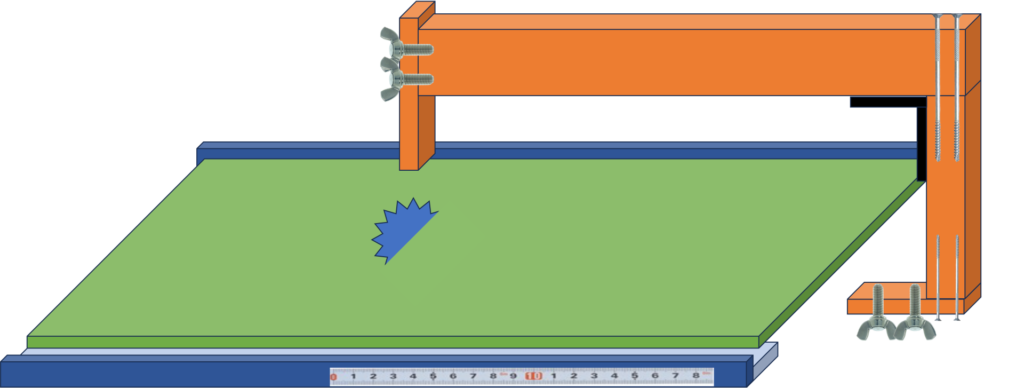

②取り付けアーム

アームのメインの軸となる木材はある程度厚みがないと歪んでしまうため2×4材を使用し、さらにL型金具で補強します。

また、作業していると天板に取り付けたアームが邪魔になることもあるため、鬼目ナットと蝶ボルトを使って天板から取り外しが簡単にできるようにしておきます。

集塵カバー側も同様に、1×4材を電動トリマーなどで溝を掘り、蝶ボルトを使って高さ調整ができるように制作します。集塵カバーとの接続は重さが軽いためビスを使わず接着剤のみで行っています。

③集塵機の取り付け

ホールソーやボアビットを使って集塵カバーに穴を開け、集塵機を取り付けられるようにしていきます。

ちなみに私が穴あけに使用しているドリルドライバーはハイコーキの”DV18DE”で、扱い易さと高い穴あけ能力を兼ね備えた機種となっています。

>>> 詳しい性能はこちら。

ドリルドライバーに過剰な穴あけ能力を求めすぎるとただ重くなって扱いにくくなるため、作業内容にあった選び方が大切ですよ!

「ハイコーキ製品に興味ある」、「興味はあるがバッテリーがよくわからない」といった方は、下記記事にてハイコーキのバッテリーについて誰でもすぐに違いがわかるよう詳しく解説していますので参考にしてみてください。

④完成

以上で木工粉塵の集塵や事故防止効果がある集塵カバーの完成となります。

木材の厚さに合わせて高さ調整したり、工具を使わずに取り外したりできるため臨機応変に作業ができるようになっています。

おすすめの集塵機

集塵機にもいろんなメーカーや種類があり、マキタやハイコーキ製になると数万円してしまいますが、京セラ(旧リョービ)の集塵機であれば1万円台で購入することができ、集塵能力も十分備わっているため非常にコスパが良い製品となっています。

集塵機選びに迷われている方は、京セラの集塵機も検討してみてはいかがでしょうか。

テーブルソーの治具まとめ

DIYでは、今回取り上げた治具以外にも「あると作業が楽になる」「精度が安定する」といった便利な治具がたくさんあります。

作業内容に合った治具を使い分けることで、失敗を減らし、仕上がりの質も大きく変わってきます。

ほかの治具もまとめて確認したい方は、以下の記事で詳しく紹介しています。