外構のDIYを始めると、「左官鏝(さかんごて)」という道具に出会います。モルタルやコンクリートを扱うなら必須のアイテムですが、種類が多くて「どれを選べばいいの?」と悩む人も多いかと思います。

この記事では、外構DIYでよく使う左官鏝の種類、選び方、基本的な使い方まで、初心者でもわかりやすく解説します。

左官鏝とは

- 塗る:材料を均一に広げる

- ならす:厚みを調整して平らにする

- 押さえる:空気や余分な水分を抜き、密着性と強度を高める

- 仕上げる:表面を滑らかに整える

モルタルやコンクリートなどの材料を塗ったり、ならしたりするための道具が「鏝(こて)」です。

鏝には、土間コンクリート用・目地詰め用・仕上げ用など、用途に応じてさまざまな形状があり、形によって塗りやすさや仕上がりの美しさが変わるため、作業内容に合ったものを選ぶことが大切です。

また、鏝の素材には鉄製・ステンレス製・プラスチック製・ゴム製などがあり、それぞれの素材にも得意な作業があります。

鏝の種類を全部把握するのは大変だと思いますので、DIYの用途ごとにおすすめの鏝だけ確認したい方はこちらからスキップできます!

左官鏝の種類

- 中塗鏝(なかぬりごて)

- 仕上鏝(しあげごて)

- レンガ鏝

- 角鏝(かくごて)

- ブロック鏝

- 土間鏝(どまごて)

- 柳刃鏝(やなぎばごて)

- 鶴首鏝(つるくびごて)

- 面引鏝(めんびきごて)

- 櫛目鏝(くしめごて)

- 目地鏝(めじごて)

1. 中塗鏝(なかぬりごて)

- 用途:下地にモルタルなどを厚めに塗るときに使用。

- 特徴:厚みと重量があり、力をかけやすい。壁や床の塗り付けの「中間工程」に使われることが多い。

2. 仕上鏝(しあげごて)

- 用途:モルタル・コンクリートの表面を平らに仕上げる。

- 特徴:薄くしなやかな鏝。表面の仕上がりを左右するため、使いやすさと手になじむ感覚が重要。

3. レンガ鏝

- 用途:レンガ積み作業時にモルタルをのせたり、詰めたりする。

- 特徴:先が細くとがった形で、モルタルを「のせる」「すくう」「詰める」が1本でこなせる万能型。

4. 角鏝(かくごて)

- 用途:壁と床、壁と壁の押さえ(余分な水や空気を追い出して強度を高める作業)に使用。

- 特徴:内角部の仕上げや圧着作業に最適で、仕上がりの精度を高めるために使われる。

5. ブロック鏝

- 用途:ブロック積みの際にモルタルを塗る。

- 特徴:ブロック積みに適した鏝で、コンクリートブロックの孔部にもモルタルが詰めやすい。

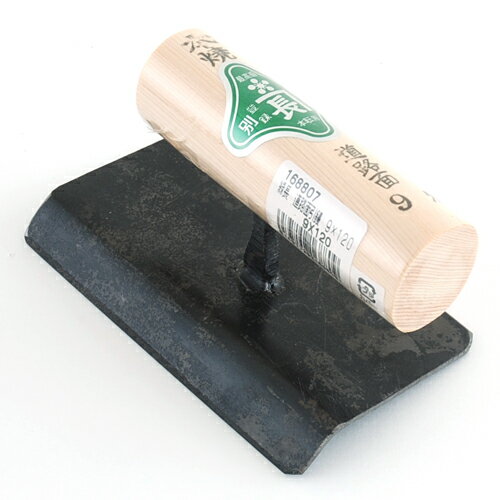

6. 土間鏝(どまごて)

- 用途:コンクリート土間の表面を平滑に仕上げる。

- 特徴:仕上げ鏝よりも大きく、幅広で柔軟性もある。土間打ち作業の最終仕上げで活躍。

7. 柳刃鏝(やなぎばごて)

- 用途:狭い場所や曲面の仕上げ、目地周りの整形。

- 特徴:細長くしなる形状で、包丁の柳刃に似ている。狭い場所での作業などに重宝される。

8. 鶴首鏝(つるくびごて)

- 用途:手の入りにくい場所(狭所)での塗りや仕上げ。

- 特徴:首の部分が鶴のように曲がっているため、奥まった場所や角の裏側にも届く。

9. 面引鏝(めんびきごて)

- 用途:角の面取り(角を斜めに削る)に使う。

- 特徴:断面がL字やV字になっており、角を美しく面取りできる。角を傷めずに美観を保つ。

10. 櫛目鏝(くしめごて)

- 用途:モルタルや接着剤に「くし目」をつけるために使用。

- 特徴:ギザギザの櫛のような形状で、タイル貼りや石材施工前の接着面に凹凸をつけるのに便利。

11. 目地鏝(めじごて)

- 用途:ブロック塀やレンガの目地にモルタルを詰める。

- 特徴:細くて先端が曲がっており、狭い目地にモルタルを押し込むのに最適。

焼き入れによる硬さの違い

- 地金(じがね)

- 半焼き(はんやき)

- 油焼き(あぶらやき)

- 本焼き(ほんやき)

地金(じがね)

4つの焼き方の中で最も柔らかいのが「地金」です。しなやかさがあり、力をかけずに塗る作業に適しています。

主に中塗り作業に使われ、厚めのモルタルをしっかりと押さえるのに便利です。

硬さがないぶん、繊細な仕上げには不向きですが、手応えがよく初心者にも扱いやすいというメリットがあります。

半焼き(はんやき)

「半焼き」は、地金よりやや硬めで、中間の硬さを持つ鏝です。先端部分のみに軽く焼きが入っているため、強度としなりのバランスが良いのが特徴です。土壁の均し作業やモルタルの塗り付けなど、仕上げに入る一歩手前の工程に使われることが多く、使い勝手の良い万能型ともいえます。

油焼き(あぶらやき)

「油焼き」は、油をつけて焼き入れされた鏝で、半焼きよりもさらに硬さがあります。しなりが少なく、しっかりとした押さえが効くため、押さえ仕上げなどの精度が求められる工程に適しています。

本焼き(ほんやき)

「本焼き」は、4つの中で最も硬い焼き方の鏝です。しなりがほとんどなく、鏝全体にしっかりと焼きが入っているため、形が崩れにくく、押さえ仕上げや表面の最終仕上げに最適です。

素材ごとの特徴

鏝の素材には、鉄製・ステンレス製・プラスチック製・ゴム製・木製など、さまざまな種類があり、作業内容や仕上がりの質によって、適した素材を使い分けます。

鉄製

- 用途:中塗り、押さえ作業

- 特徴:重くて硬く、密着性が高い。錆びやすいが耐久性は高い。

ステンレス製

- 用途:仕上げ作業、細部の調整

- 特徴:錆びにくく軽い。しなりがあり、鏝ムラが出にくい。

プラスチック製

- 用途:軽作業、小面積の塗り

- 特徴:軽量で扱いやすく、モルタルが付きにくい。耐久性はやや低め。

木製

- 用途:土壁・漆喰の仕上げ

- 特徴:自然な風合いを活かした仕上げに適し、素材になじみやすい。

ゴム製

- 用途:タイル目地詰め、柔らかい仕上げ

- 特徴:柔軟性があり、素材を傷つけにくい。

DIYでよく使う鏝はこれ!

- 土間コンクリート

- ブロック・レンガ積み

- インターロッキング

- タイル貼り

DIYで行う作業ごとにおすすめの鏝を紹介していきますが、その人のやり方によって使用する鏝も異なったりしますので、参考としてみてください。

下記にある4点セットはどの作業においてもよく使われる鏝なので、鏝選びに迷われている方も持っておくと安心・便利ですよ!

土間コンクリート

タンピングなどを終えてある程度固まり始めたら木鏝で石を沈めてノロを出していきます。

次に本焼きの土間鏝を使って表面を滑らかに仕上げていきます。

さらにステンレス製の角鏝で仕上げるとかなり綺麗状態になります。

ただ、仕上げ鏝は土間鏝か角鏝のどちらかだけでも、素人としては十分な完成度になるかと思います。

また、コンクリートの角が欠けないように面取りも行います。

ブロック・レンガ積み

ブロック塀を作る際はブロック鏝と目地鏝を使いますが、ブロックを積んでいくだけならレンガ鏝でも問題ありません。

ただ、ブロックの孔部にモルタルを詰める作業もあるため、ブロック鏝を使った方が効率的に作業できます。

ブロック塀の目地は重要な部分となりますので、目地鏝を使ってしっかり目地詰めを行いましょう。

インターロッキング・平板舗装

下地のバサモルなどを均す際は木鏝などを使用しますが、きちんと均すことができれば他の鏝でも問題ありません。

また、目地にモルタルを詰める場合は目地鏝を使い、トロ状のモルタルを詰める場合は素材に傷がつかないようにゴム製の鏝を使います。

タイル貼り

下地のバサモルは木鏝などでならし、タイルを貼る際は櫛目鏝でノロを均一に塗り広げます。

また、側面のタイル貼りをモルタルで行う場合は中塗り鏝を使います。

目地を詰める際は、タイルに傷がつかいないようにゴム製の鏝を使用しましょう。

左官鏝の収納DIY

左左官鏝は、用途に応じてさまざまな種類を使い分けるため、DIYでもいつの間にか本数が増えてしまいがちです。

その結果、収納場所に困ってバラバラに保管してしまい、「必要な時に見つからない」「知らないうちに刃先が歪んでいた」なんてトラブルも…。

そんな悩みを解決するには、専用の収納ボックスを自作するのが最も確実でおすすめの方法です。

下記の記事では、左官鏝をすっきりと安全に収納できるDIY収納ボックスの作り方を解説しています。たくさんの鏝をお持ちの方や、きちんと整理して長く使いたい方は、ぜひ参考にしてみてください。