DIY用として人気が高い京セラの電動トリマー”MTR-42”ですが、「本当におすすめできるのか…」と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では同じAC電源式であるマキタの”M373”やトップクラスの性能を誇るハイコーキの”M3608DA”と比較しながら性能やメリット・デメリットを紹介し、購入を検討しているの方の参考になるような記事を記載していきます。

初めて電動トリマーを使うという方のために、使い方なども合わせて解説していきますよ!

京セラの電動トリマー”MTR-42”にはデメリットもありますがコスパは高く、1万円以下を希望するのであれば間違いなくおすすめの電動トリマーと言えます!

【京セラMTR-42】の基本性能

| MTR-42(京セラ) | M373(マキタ) | M3608DA(ハイコーキ) | |

| 取付け可能ビット軸径 | 6mm | 6mm | 6mm・8mm |

| 回転数 | 32,000min-1(回/分) | 35,000min-1(回/分) | 10,000~30,000min-1(回/分) ※ダイヤル調整メモリ”1〜6″ |

| 高さ | 191mm | 199mm | 228mm (蓄電池装着時) |

| 質量 | 1.1kg | 1.4kg | 1.9kg (蓄電池装着時) |

| コード長 | 2.5m | 2m | コードレス |

| 使用可能電池 | AC電源(コンセント) | AC電源(コンセント) | マルチボルトバッテリー |

| 電池電圧 | 単相100 | 単相100 | 36V |

| 参考価格 | 8〜9,000円台 | 1〜11,000円台 | 24,000〜円台 ※バッテリー除く |

MTR-42の回転数32,000min-1(回/分)は、上記以外の他機種電動トリマーと比べても上位であり、切削能力は高めとなっています。

また、重さは1.1kgとかなり軽いため作業がしやすいのも特徴です。

数値で見た基本性能の差はあまりない中で、価格は1万円を切ることからMTR-42のコスパが良いのがわかるかと思います。

※画像についている集塵アダプタは付属されていませんので、必要な場合は別途購入が必要になります。

付属品

MTR-42には最低限の作業ができるものは付属されていますので、直線を削りたいだけであれば特に問題ありません。

ただ、面取りなどの加工を行いたい方は、”切り抜き用”や”面取り用”など20種の切削ができるビットがついた下記セット販売がお得になっていますので、まだビットをお持ちではない方にはおすすめの内容となっています。

>>>面取りの意味はこちら。

使い方

ビットの取り付け方

まず、クランプレバーを外し、フックを押さえながらベースを外します。

次にスピンドルロックボタンを押しながら、付属のスパナを使ってコレットナットを緩めます。

緩んだコレットナットにビットを1.5cm以上差し込み、再びスピンドルロックボタンを押しながらスパナでしっかりと締めます。

以上で取り付けは完了とし、切削した用途に合わせたビットを取り付けて作業します。

ビット深さの調整方法

ビットの深さ調整はスコヤなどを使って確認しながら行うのが基本的なやり方で、まずクランプレバーを外します。

そして、リングという名称の黒い部分(青背景にロゴがある部分)を回転させることで、ベースが螺旋状の溝に沿って上下に動くようになり、ビットの深さが調整できる仕組みとなっています。

ちなみに赤いリング(0〜5〜0メモリ付き)は目安のメモリのようなもので深さの微調整に使用します。例えば、フックに付いた▲マークに赤いリングの0メモリを合わせた後、リング(黒)ごと2メモリの位置まで回転させると2ミリ動いたことになります。

個人的にはスコヤでダイレクトに合わせていたので、あまり赤いリングは使いませんでした。

切削作業

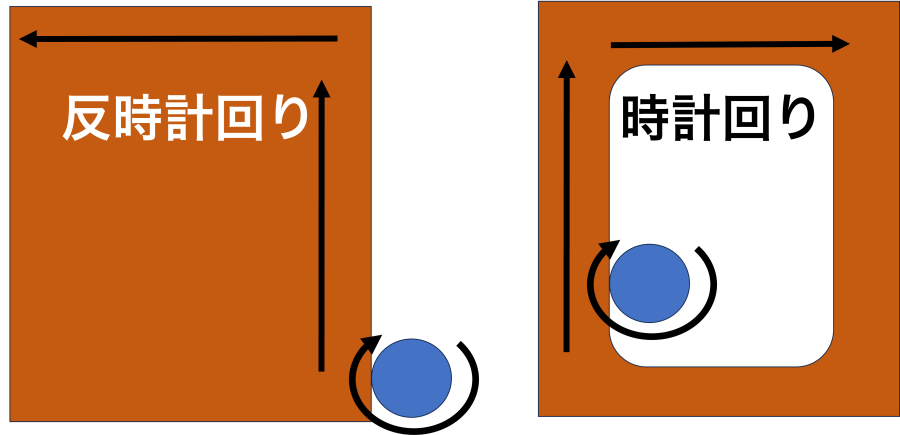

面取りなど側面を切削するときは反時計回り(ビットの左側で削るイメージ)に動かし、円切りなど板の内側を切削するときは時計回りに動かしていきます。

もし逆回転で作業してしまうと、器具が弾き飛ばされたりして木材の破損や事故・怪我に繋がってしまう可能性があるため注意が必要です。

また、1度に削る深さは5mm前後にし、数回に分けて行うと綺麗に仕上げることができます。

一度に削る深さが深いほど負荷は大きくなり、板が「焦げる」、「割れる」、「深さがズレる」などの失敗に繋がってしまいますので、なるべく5mm前後の深さを目安にして数回に分けて切削するようにしましょう。

MTR-42の評価

メリット

- 切削能力が高い

- 価格が安い

- 信頼できるメーカー

- 軽い

- 安定したパワーで作業が可能

①切削能力が高い

上記画像は実際にMTR-42で削った木材ですが、DIY用とは思えないほど綺麗な仕上がりであり、高い切削能力を誇っているのがわかるのではないでしょうか。

回転数は32,000min-1(回/分)となっており、十分なパワーがありますよ。

②価格が安い

高い切削能力を誇る国内メーカー品でありながら価格は1万円以下で購入することができるため、非常にコストパフォーマンスが優れた電動トリマーといえます。

より性能の高いハイコーキのM3608DAなどの価格は倍以上することからも、MTR-42はDIY用として高い人気があります。

③信頼できるメーカー

今はネットで海外メーカーが出す安い電動トリマーも販売されていますが、そういった商品はどうしても安全面などで不安が出てしまいますよね。

その点、京セラは電工具としても高い信頼があり、国内メーカーのため安心して使用することができます。

④軽い

重さは1.1kgと、電動トリマーの中でもトップクラスの軽さを誇ります。

ただ、実際そこまで重さの違いを感じることは少ないかもしません。

⑤安定したパワーで作業が可能

AC電源式であるため、安定したパワーで作業を続けることができます。

必ずしも充電式が良いとは限らず、AC電源のメリットには「高いパワー」や「パワーの継続」などがあります。

デメリット

- 音が大きい

- 回転数の調整ができない

- ライトがついていない

- ベースの取り外しがきつめ

①音が大きい

MTR-42を使ってまず気になるのは”音の大きさ”です。

モーターの音もやや大きめであり、木材の切削し始めたときはさらに音が大きくなるため、電動工具に慣れていない方にとっても恐怖心を感じる可能性があるでしょう。

また、基本的に電動工具はどうしても音が出てしまいますが、密集した住宅街や夜間では、周囲への影響が気になる場合もあると思います。

②回転数の調整ができない

この価格帯の電動トリマーには、回転数が調整する機能がありません。

そのため、常にMAXの回転数での作業になりますが、そうなると木材が焦げやすくなったりブレやすくなったりしてしまいます。

特に面取りビットなどは焦げやすいため注意が必要です。

比較機種であるハイコーキのM3608DAには調整機能がついていますが、やはり回転数が調整できると無駄な騒音を防いだり、完成度の高い切削になるためかなり快適です。

ハイスペック電動トリマーとの1番の違いは、この回転数の調整機能があるかどうかで、完成度や使いやすさ・快適さなどに大きな差を与えています。

③ライトがついていない

MTR-42には上位機種とは異なりライトがついていません(マキタのM373も同様)。

ただ、ライトがなくても全く問題なく使用できるため、あまり大きなデメリットという訳ではありません。

④ベースの取り外しがきつめ

個人的に少し気になったのは、ベースがきつくて取り外しにくいことです。

別機種を使ったことがあるから気になってしまうのかもしれませんが、取り外そうとするために「ちょっとかたいな…」と感じてしまいます。

コスパ重視なら”MTR︎-42″

なるべく忖度ないようにデメリットも述べてきましたが、上位機種が存在するからわかるデメリットであり、DIY用として作業することを考えるとその性能は十分高く、コスパの良い電動トリマーとなっています。

また、マキタのM373との性能には大きな差はなく、価格から考えるとMTR-42のほうがおすすめといえます。

性能重視ならハイコーキ”M3608DA”

MTR-42はコスパ抜群の電動トリマーですが、最高峰とも言えるハイコーキの”M3608DA”の性能には及ばないのが正直なところです。

M3608DAには「静音性」・「切削能力の高さ」・「回転数調整機能」・「片手操作仕様」など高い性能を有しており、実際に使うとDIY用の電動トリマーとは大きな差を感じることができます。

- とにかく性能重視!

- なるべく騒音を抑えたい

- 他のハイコーキ製品を使っている

- 将来的に上位機種に買い換える可能性がある方 など

M3608DAの操作性は抜群で、初めての方もかなり扱いやすいですよ!

正確な加工にはガイドが必須

電動トリマーを使って正確な溝掘りなどを行うには、ガイドに使用が欠かせません。

ガイドにはいろんな種類があり、用途に応じて使用するガイドを使い分けたりします。

下記記事ではおすすめのガイドや使い方なども紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

トリマーテーブルで作業効率アップ!

簡易トリマーテーブル

トリマーテーブルとは、電動トリマーをテーブルに取り付けることでより精密で安定した作業を可能にし、材料を動かして加工することで複雑な作業を効率よく行うことができる作業台です。

手で作業するよりも簡単に素早く切削することができ、非常に便利なものとなっていますよ!

下記記事では「20分で出来る簡易トリマーテーブルの作り方」を紹介していますので、ご興味ある方はそちらも参考にしてみてください。

昇降式トリマーテーブル

ハンドルを回すだけでビットの高さが簡単に調整できる”昇降式トリマーテーブル”を自作する方法もあります。

電動トリマーが扱えれば難易度自体は高くありませんので、ワンランク上のトリマーテーブルを作りたい方は下記記事を参考にしてみてください。

木屑・木工粉塵対策も忘れずに!

電動工具を使用するとかなりの木屑・木工粉塵が発生してしまい、放置していると周囲が汚れるだけではなく、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

安全に作業するためにも木屑・木工粉塵対策はしっかり行うようにしましょう。

特に”集塵機の使用”は有効であり、粉塵を8〜90%以上防ぐことができるとも言われていますので、集塵機と電動トリマーを接続するための”集塵アダプタ”を用意しておくことをおすすめします。