外構DIYで花壇やフェンス、舗装をきれいに仕上げるためには、正確な水平と適切な勾配が欠かせません。

水平が狂うと、仕上がりがガタガタになったり、雨水がうまく流れず水たまりができたりします。

この記事では、初心者でも失敗しにくい 「水平を出す3つの方法(水盛り・水平器・レーザー)」 と、勾配を正しく作る計算方法を【図解付き】でわかりやすく解説します。

「DIYで庭や外構をきれいに仕上げたい方」「勾配の計算が苦手な方」は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

水平出しの重要性

外構DIYでは、水平を正しく出すことが見た目や耐久性に大きく関わります。

水平が取れていないと、施工直後は目立たなくても、時間が経つにつれてズレや劣化が進み、修正が難しくなります。

◾️見栄えが悪くなる

水平がずれていると、完成後に全体が歪んで見えてしまいます。

例:フェンスがガタガタに傾いたり、ブロック塀が斜めになってしまう。

◾️耐久性が落ちる

傾きや歪みにより一部に負荷が集中し、構造物の寿命を縮めます。

例:傾きによって一部に負荷が集中し、フェンスやデッキが早く傷む。

◾️水溜まりができる

勾配が不適切だと、排水がうまくいかず水が滞留します。

例:舗装面やアプローチに雨水が溜まり、苔が生えたり滑りやすくなる。

DIYで水平を出す3つの方法【図解付き】

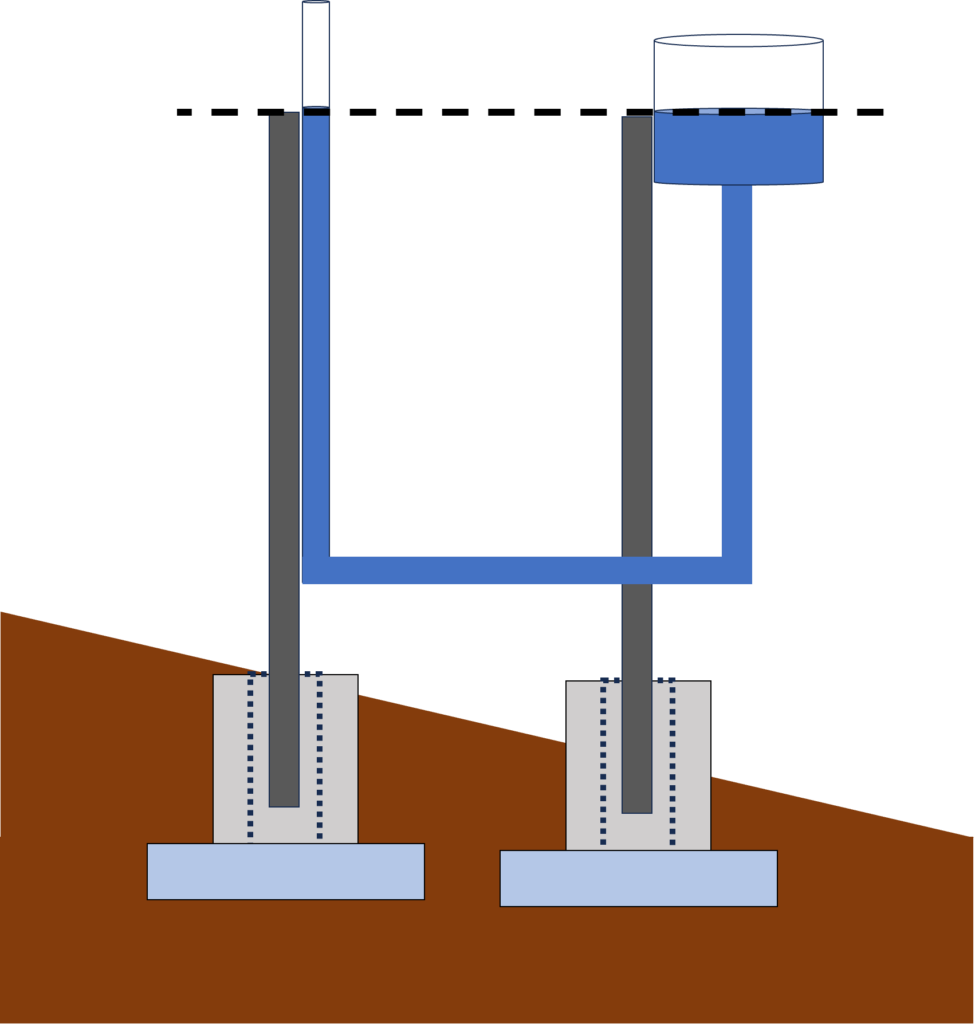

① 水盛り(水糸)を使う方法

◾️水盛りとは

| 精度 | ★★★★★ |

| 手軽さ | ★★★★☆ |

| コスト | ★★★★★ |

| おすすめ度 | ★★★★★ |

水は重力で常に水平になる性質があるため、透明なホースの中を水で満たすことで、離れた位置でも同じ高さを出すことができます。

水盛りに使う道具も簡単に自作できるため、その作り方も解説していきます。

◾️水盛り缶に必要な道具と制作方法

水盛り缶を作るには、まずペットボトルの底、もしくは側面に穴をあけ、透明なホースを差し込みます。

あとはホースの周りに隙間ができないよう接着剤で固定すれば完成です。

◾️作業方法

①水盛り缶に水を満たす

ボトル内に水を入れ、ホース内の空気を完全に抜きます。

②基準となる高さに水面を合わせる

鉄筋や支柱に養生テープなど印をつけ、水盛り缶内の水面高さを合わせます。

③基準の水面と同じ高さになるよう反対側に印を付ける

水盛り缶のもう一方の水面が示す位置に印をつけます。

これにより、離れている場所でも正確な水平の位置が出せます。

基本的には2人で作業を行う方が楽ですが、クランプを使えばホースを固定しておけるため、1人でも水平を出すことができますよ。

④印をつけた位置に水糸を結ぶ

最後に水糸を張れば、作業中の目安として使うことができ、DIYでも完成度の高い目隠しフェンスやブロック塀などが施工できるようになります。

② 水平器を使う方法

◾️水平器とは

| 精度 | ★★☆☆☆ |

| 手軽さ | ★★★★★ |

| コスト | ★★★★★ |

| おすすめ度 | ★★★☆☆ |

水平器(すいへいき)は、物の水平(または垂直)を測るための測定工具で、中に液体と気泡が入った透明な管があり、気泡の位置を見て水平かどうかを判断します。

これにより、水平・垂直・傾斜(45度など)を判断することができます。

◾️作業方法

外構DIYで基準の水平を出す場合には、距離が短ければ長い水平器を使ったり、まっすぐな板を当てて水平を測ったりする方法があります。

しかし、誤差が出やすいため、水盛りに比べてやや精度に欠ける部分があります。

また、距離が長い場合には水糸を貼り、水平を図りながら水糸の高さを微調整していくという方法があります。

こちらもやや時間がかかり、精度にも若干不安が残りますがうまくやればしっかり水平は出せます。

多少の誤差が許される作業なら水平器は手軽ですが、1mmのズレも出したくない場合は水盛りやレーザーの方がおすすめです。

ただ、水平器はDIYにおいても欠かすことができないくらい重要な道具ですので、持っておいて損はないですよ!

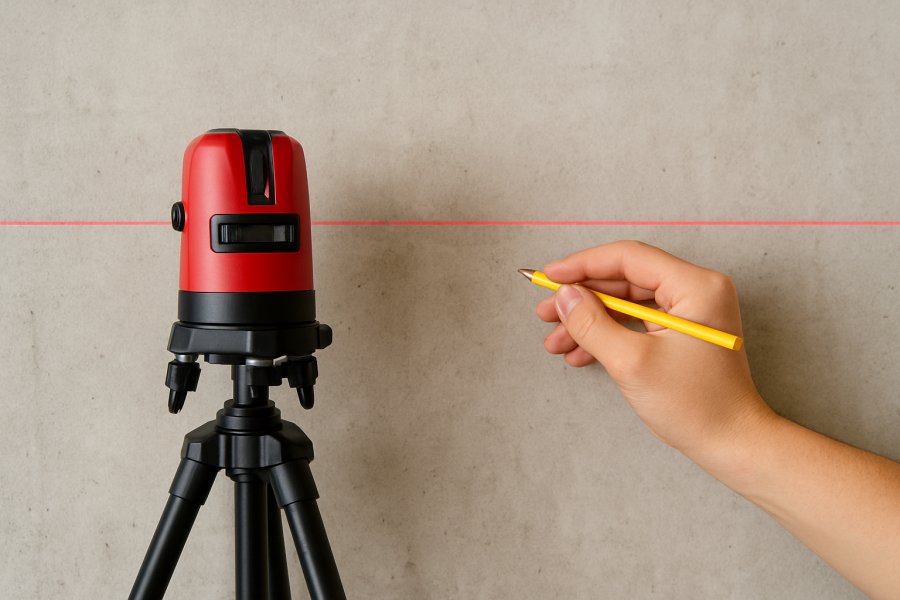

③ レーザー墨出し器を使う方法

◾️レーザー墨出し器とは

| 精度 | ★★★★☆※ |

| 手軽さ | ★★★★★ |

| コスト | ★★☆☆☆ |

| おすすめ度 | ★★★★☆ |

建築やDIY作業で水平・垂直・直角の基準ラインをレーザー光で表示する道具です。

水糸を張る代わりに、レーザー光を壁や床に照射することで、正確な基準線を素早く出せます。

ただし、価格が安すぎるものは精度や耐久性に不安があるため、なるべくしっかりとしたものを使うようにしましょう。

水糸を張る必要もなく、素早く水平が出せるため性能や使いやすさに関してはかなりおすすめです。

ちなみに、最近だとVOICEというブランドのレーザー墨出し器が人気のようです。

◾️作業方法

①設置場所を決める

- 作業する範囲を見渡せる位置に設置します。

- 平らで安定した場所に置くことが大事です。三脚を使うと安定度が上がります。

②電源を入れる前に水平調整

- 自動補正機能付きなら、スイッチを入れると自動で水平が出ます。

- 手動タイプは、本体の気泡管(水準器)を見ながら、三脚の足や調整ネジで水平を合わせます。

③電源を入れてレーザーを照射

- 水平線(水平墨)、垂直線(垂直墨)、地墨(真下ポイント)を選択します。

- 必要に応じて、全周(360°)表示やクロスラインに切り替えます。

④基準点に合わせる

- すでに決めた基準ポイントにレーザーの交点を合わせます。

- 壁や床に基準となるマーキング(鉛筆やチョーク)を入れると作業が正確になります。

⑤墨出し作業

- 表示されたレーザーラインに沿って印をつけます。

- 木工や壁下地、タイル貼り、フェンス施工などで基準線として活用します。

勾配の出し方と計算方法

勾配とは

勾配(こうばい)とは、ある距離に対してどれだけ高さが変化するかを表すもので、通常は「%(パーセント)」で表します。

1〜2%の勾配であれば歩行していても違和感がないため、平板舗装や人工芝の施工時にもおすすめとなっています。

勾配の必要性

外構や庭の施工、舗装工事などでは、完全に水平にするのではなく、適度な勾配(傾き)をつけることが重要です。これは以下のような理由があります。

1. 排水のため

- 勾配をつけることで雨水や洗浄水が自然に流れ、たまりにくくなります。

- 水たまりができると、ぬかるみやコケ・カビの発生、床材の劣化につながります。

2. 凍結や滑りの防止

- 水が残ったまま凍ると滑りやすくなり危険です。

- 勾配をつければ水がたまらず、冬場の凍結リスクを軽減できます。

3. 建物や構造物の保護

- 家の基礎部分や外壁の近くに水がたまると、コンクリートの劣化や湿気によるトラブルの原因になります。

- 勾配によって水を建物から遠ざけ、長持ちさせる効果があります。

4. 景観・快適性の向上

- 水はけがよいと、庭や通路が常に乾きやすく、見た目もきれいに保てます。

- 雨の後でもすぐに歩行や作業が可能になります。

勾配の出し方(手順)

1. 勾配の方向を決める

- 水を流したい方向を明確にします。

例)コンクリートなら道路側へ、タイルなら排水口方向へ。 - 必ず建物や水を避けたい場所から反対側へ傾けます。

2. 必要な勾配を計算する

| 距離 | 1%勾配 | 2%勾配 |

|---|---|---|

| 1m | 1cm | 2cm |

| 3m | 3cm | 6cm |

| 5m | 5cm | 10cm |

- 勾配の計算式

下がり量(cm)= 距離(m) × 勾配(%) ÷ 100 - 例:5mで2%勾配 →

5 × 2 ÷ 100 = 0.1m(10cm下がる)

3. 基準の高さを決める

- 一番高くする位置(スタート地点)を決めて、そこを基準にします。

- 水糸やレーザー墨出し器で基準ラインを作ると正確です。

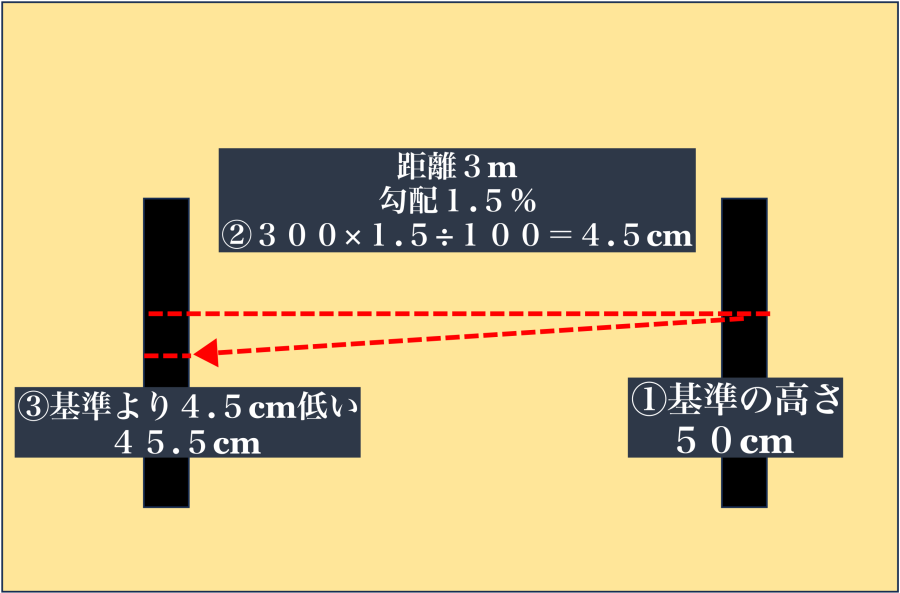

4. 勾配分の高さを測る

- 基準地点から距離を測り、計算した下がり量を差し引いた高さを決定。

- 例:基準高さが50cm、距離が3m、勾配1.5%の場合

下がり量= 3 × 1.5 ÷ 100 = 4.5cm

50cm – 4.5cm = 45.5cmが終点高さ。

5. 水糸やレーザーでラインを出す

- 高い方と低い方を結び、水糸を張る。

- レーザー墨出し器がある場合はさらに正確に測定可能。

6. 施工面を合わせる

- 掘削・砕石・型枠・仕上げなどの高さを、このラインに沿って調整。

ワンポイント

水平と勾配を両立させるポイント

1. 雨水の流れを考えた配置

- 勾配は1〜2%(1mで1〜2cmの下がり)が目安。

- 建物側から外へ向かって水が流れるように設計。

- 水の行き先(排水溝・雨水マス・庭の低い位置)を事前に確認。

- 水がたまる場所を避けるため、障害物(花壇や縁石)の配置も考慮する。

2. 屋外舗装や花壇、フェンス設置時の注意点

- 舗装:表面をなだらかに傾け、雨水が一方向へ流れるようにする。

- 花壇:底面は水平を保ちつつ、周囲の地面は排水方向へ勾配をつける。

- フェンス:柱は垂直・高さ水平を厳守。ただし基礎部分は水はけを妨げない形に。

3. 道具選びと精度確保のコツ

- 水平器:長さ30〜60cm以上のものだと作業しやすい。勾配測定付きの水平器が便利。

- レーザー水準器:しっかりとした精度を出すには安物はNG。

- 作業中はこまめに水平と傾きを測定し、誤差を早期に修正すること。

まとめ

外構DIYでは、「水平」と「勾配」を正しく作ることが、美しい仕上がりと長期的な耐久性を生み出します。

水平を出す方法としては、①水盛りを行う、②水平器を活用する、③レーザー水準器を使うのが基本で、作業内容に合わせて選ぶことが大切です。

また、庭や舗装では雨水を適切に流すために勾配をつける必要があり、一般的には1〜2%(1mあたり1〜2cm)の勾配を目安とし、排水方向や集水桝の位置を考えて設計しましょう。

正しい水平と勾配を理解し、計画的に施工すれば、DIYでも優れた外構を自分の手で作り上げることができます。