「庭をもっとおしゃれにしたいけど、プロに頼むのは高そう…」「DIYって本当に素人でもできるの?」

そんな不安を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は、庭の外構や装飾は、工夫次第で素人でも本格的にDIYできるんです!

この記事では、実際に自作した庭のDIY施工例を写真付きで紹介しながら、「どんな材料を使ったか」「どのくらいの費用がかかったのか」なども詳しく解説します。

花壇、平盤舗装、目隠しフェンスなど、人気の高いアイデアを中心にご紹介しますので、ぜひ庭づくりのヒントにしてみてください!

素人でもできた!庭DIYの魅力とは?

外構や庭づくりは、専門業者に依頼すると高額になりがちですが、DIYなら予算を抑えつつ、自分の好みに合わせたデザインが実現できます。最近では、ホームセンターやネット通販で材料や道具が簡単に手に入るようになり、初心者でも気軽にチャレンジできる環境が整っています。

ここでは、実際にDIYで庭づくりを行って感じた「4つの魅力」をご紹介します。

1.手作りならではの愛着が湧く

自分の手で作ったものには、どんなものよりも強い思い入れが生まれます。

レンガを1つずつ並べたり、フェンスの高さを調整したりと、手間をかけたぶん「ここは自分でやったんだ」という満足感が得られ、完成後の庭を見るたびに嬉しくなるのがDIYならではの魅力です。

2.費用を大幅に節約できる

外構業者に依頼すると、作業工賃だけで数万円~数十万円になることもありますが、DIYなら材料費だけで済むため、トータルコストを大幅に抑えられます。

私が施工した外構費用は1/3~1/5の予算で済むケースがほとんどでしたよ!

3.作業の達成感・充実感

体力は使いますが、そのぶん完成したときの達成感は格別です。

「本当に自分にできるかな?」という不安を乗り越え、ひとつの形になった瞬間は、自信にもつながり、次のDIYへのモチベーションにもなります。家族や友人に「これ自分で作ったんだよ」と自慢できるのも嬉しいポイントです。

4.自分でメンテナンスができるようになる

DIYで作った庭は、構造や材料を自分で把握しているため、壊れたときや劣化が進んだときに自分で修理や補修ができるようになります。

「レンガがずれた」「ヒビが入った」といった場合でも、業者を呼ばずに対応できるため、長期的に見てもコストを抑えられ、維持管理もラクになるのが大きなメリットです。

庭DIYの施工例紹介【写真あり】

■ 花壇・レイズドベッド

- コンクリートブロック

- ジョリパット(塗り壁材)

- 砂利、砂、セメント

コンクリートブロックを積んで高さのある花壇の形を作り、表面にジョリパットを塗ることでおしゃれに仕上げました。

ジョリパットとは、外壁や塀の仕上げに使われる塗り壁材で、優れた耐久性と豊富なカラーバリエーションが魅力です。

DIYでも扱いやすく、コテやローラーを使って自由な模様をつけられるため、無機質なコンクリートやブロックの印象を、一気におしゃれでデザイン性の高い外観に変えることができます。

写真の仕上げには、ジョリパットの「T6401」を使用しています。

下地処理をしっかりすれば、DIYでも長く美しい仕上がりが保てるので、ワンランク上の仕上げを目指す方におすすめです。

■ タイルデッキ・階段

- コンクリートブロック

- 屋外用タイル

- 砂利、砂、セメント

凍結深度(地表から下の地盤が凍結する深さ)まで砕石を入れ、コンクリートの基礎を作ることで寒冷地でも壊れにくいよう下地処理をしっかり行っています。

DIYならではの自由なレイアウトでタイルデッキ・階段を作り、庭とリビングがつながる快適空間を目指しました。

■ 木材の目隠しフェンス

- 独立基礎ブロック

- SPF材(1×4)

- アルミ支柱

- キシラデコール(塗料)

- 砂利、砂、セメント

防腐処理済みの木材(1×4材)を使い、高さと板の隙間を自分好みに調整。

支柱にはアルミ支柱を利用し、独立基礎ブロックを使ってしっかり固定しました。

外からの視線を遮りながら、圧迫感のない開放的なフェンスに仕上がっています。

木材でフェンスやデッキなどを作る際は、防カビ・防虫効果も兼ね備えた木材保護塗料”キシラデコール”の使用が必須ともいえます!

■ 人工木の目隠しフェンス

- 人工木

- アルミ支柱

- 砂利・砂・セメント

木材を使用して作った目隠しフェンスとは別に、耐久性の高い人工木を使用したフェンスを作りました。

自然な見た目に加え、腐食や変色に強く、塗装などのメンテナンスが不要なのも魅力です。

長期的な運用を見据えた方におすすめのフェンスDIYとなっています。

■ 平板舗装

- 平板

- 目地材

- 砂利・砂・セメント

砕石や砂モルタルなどで下地を整え、450角の平板を並べていきました。

しっかり転圧を行うのと水糸と水平器を使いながら、均一な高さで設置するのがポイントです。

真ん中にはBBQや焚き火ができるファイアーピットも設置しており、より庭で快適に過ごせるようにしています。

■ ファイアーピット

- コンクリートブロック

- 平板

- 耐火レンガ

- ジョリパット

平板舗装と合わせて作った焚き火やBBQができるファイアーピットです。

コンクリートブロックで形を作り、内側には耐火レンガを並べて、熱によるブロックの爆裂や劣化を防ぐ構造にしています。

アウトドア感を楽しめるだけでなく、家族で気軽に焼肉や焚き火ができる場所ができて、暮らしがちょっと豊かになるDIYとなりました。

■ 人工芝

- 人工芝

- 防草シート

- 砂

人工芝を敷く前に、下地となる砂などを転圧しながら丁寧に均し、しっかり平に仕上げます。また、雑草対策として、防草シートの使用を強くおすすめします。

人工芝は手入れの手間が少なく、子どもやペットの遊び場としても最適ですよ。

■ ブロック塀

- コンクリートブロック

- 砂利・砂・セメント

水平と通りを意識しながら、コンクリートブロックを積み上げた本格的なDIY。

基礎は掘削→砕石→コンクリートでしっかり作り、強度と安定性を確保しました。

仕上げに塗装やタイルを貼ることで、見た目もグッと引き締まります。

また、施工時にはコテを使いますが、どの種類のコテを使えば良いかわからないという方は下記記事も参考にしてみてください。

■ 門柱タイル仕上げ

- コンクリートブロック

- 砂利・砂・セメント

- タイル・タイル用接着剤

ブロック塀を応用し、タイルを貼り付けることでおしゃれで丈夫な門柱を作りました。

ブロックを8段ほど積むなど、高さがあるため、よりしっかりとした基礎作りが大切になります。

門柱は家の顔ともいえる存在ですので、よりおしゃれな家にしたい方におすすめです。

また、ちょっとした目隠しにもなるのも嬉しい点です。

■ 物置の基礎作り

- コンクリートブロック

- 砕石

- 防草シート(必要に応じて)

市販の物置を設置するため、水平で安定した基礎をDIYで作成しました。

基本的には穴を掘って砕石を入れるだけのシンプルな工程ですが、重要なのは「しっかりと転圧を行うこと」、そして「物置を乗せるブロックの高さを正確に揃えること」の2つです。

高さのバラつきがあると、物置本体に歪みが出てしまうため、水平器や水糸を使って丁寧に調整。転圧にはタンパーを使い、踏み固めるだけでなく地盤の安定性を高めてから設置しました。

重機や特殊な道具を使わなくても、丁寧に作業すれば十分な強度のある基礎が完成するため、DIY初心者の方でも取り組みやすい外構作業のひとつです。

「設置費用を抑えたい」「物置のサイズに合わせたい」という方には特におすすめの作業です。

雑草対策には防草シートが有効!

雑草は、放っておくとどこにでも生えてくる厄介な存在です。

防草対策をしていないと、砂利や人工芝の下からも力強く押し上げてくるため、見た目や耐久性に悪影響を及ぼします。

こうしたトラブルを防ぐためには、施工前に防草シートをしっかり敷くことが非常に重要です。

防草シートは、地中からの雑草の発生を防ぎながら、水はけや通気性を確保できる優れた資材です。特に、人工芝や砂利を敷く前に敷設しておくことで、長期間にわたって雑草を抑制し、メンテナンスの手間も大幅に軽減できます。

防草シートは様々な種類があり、どれを選んだら良いかわからない方も多いかと思いますが、基本的にホームセンターなどにある”安い防草シート”は、すぐに破けたり劣化したりしてしまいます。

そのため、しっかりとした防草効果を得るには防草シート選びが重要となりますので、「防草シートの選び方や敷き方を解説」した下記記事も参考にしてみてください。

おすすめの防草シート

私がおすすめする防草シートはプロの現場でも使われる”ザバーン 240G”という種類で、スギナなどのしぶとい雑草も防ぎ、高い効果を発揮してくれます。

また、耐用年数も長く、砂利下など紫外線が当たらない場所であれば半永久的に効果を維持してくれるため、しっかり雑草を抑えたい方にはおすすめとなっています。

| 厚さ | 0.64mm |

| 雑草の種類 | スギナ、チガヤ、ヨシ、笹などの強い雑草 |

| 耐用年数 | 7〜13年(紫外線が当たらない場合半永久) |

作業を効率化するコツ

DIYで作業を進めるうえで、モルタルや生コンクリート作りは特に体力と時間を消費する作業です。

実際にDIYを経験された方であれば、その過酷さを身をもって感じたことがあるのではないでしょうか。

そんなときに活躍するのが、DIY用のコンクリートミキサー「まぜ太郎」です。

まぜ太郎は、セメント・砂・砂利などの骨材を入れてスイッチを押すだけで、自動的にムラなく練り上げてくれる優れもの。

作業効率が格段に上がり、例えば「一輪車でコンクリートを流し込んでいる間に、次の練りを並行して進める」といったことも可能になります。

これにより、作業時間の短縮だけでなく、身体への負担も大幅に軽減してくれます。

その結果、作業の質も安定し、結果として施工全体の完成度向上につながります。

しかも、使わなくなった後は、ジモティーなどの地域掲示板で売却もできるので、コスパの高いDIYアイテムとして非常におすすめです。

DIYにかかったコスト

| 施工内容 | 施工サイズ(cm) | 費用(円) |

|---|---|---|

| 花壇・レイズドベッド | 高さ40×横300×奥行き80 | 約15,000円 |

| タイル階段・デッキ | 高さ40×横270×奥行き210 | 約60,000円 |

| 木材目隠しフェンス | 高さ180×横1120 | 約150,000円 |

| 人工木目隠しフェンス | 高さ120×横1100 | 約140,000円 |

| 平板舗装 | 横400×奥行き400 | 約190,000円 |

| ファイアーピット | 高さ40×横95×奥行き95 | 約45,000円 |

| 人工芝 | 横620×奥行き1000 | 約70,000円 |

| ブロック塀 | 高さ80×横1150 | 約45,000円 |

| 門柱タイル仕上げ | 高さ1500×横1500×奥行き180 | 約80,000円 |

| 物置の基礎 | 高さ50×横250×奥行き270 | 約5,000円 |

各施工例の費用は、おおよそ上記の金額となっており、業者に依頼する場合と比べて数倍のコスト削減ができました。

使用したコンクリートブロックは、ホームセンターで売られているものよりも少し価格が高いものを選んでいるため、選ぶ材料によってはさらに費用を抑えることも可能です。

また、基礎づくりや生コンづくりに使用した砂・砂利・砕石などは、立米(㎥)単位でまとめて購入しています。これにより、袋売りで買う場合と比べて3〜5倍ほど安く済ませることができました。

コストを抑えるには、ネットショップの活用も効果的です。特に道具類やDIY資材は、安くて高品質な商品が見つかることが多く、価格比較もしやすいメリットがあります。

ただし、砂利や砂、コンクリートブロックなど重量物は、送料を含めるとネット購入では割高になる場合もあるため、ホームセンターや建材店での購入がおすすめです。現地で直接確認できる点も安心材料になります。

素人でも失敗しないためのポイント

■ 設計前に考えるべきこと

DIYで外構を作る前に、まず重要なのは「設計段階での準備と計画」です。

完成イメージやサイズ、使用目的を明確にしておかないと、作業中に迷ったり、材料が無駄になったりといったトラブルに繋がります。

例えば、設置する場所の日当たり・風通し・水はけなどの環境条件を確認すること、使用する資材がその気候や用途に合っているかを見極めることが重要です。

また、庭全体のバランスを見ながら「どこに・何を・どのくらいのサイズで作るか」を紙に描いておくと、失敗を避けやすくなります。

■ 地盤の転圧や水平確認の大切さ

外構づくりでは、土台の安定性がすべての基本です。

どんなに見た目がよくても、地盤が柔らかかったり水平が取れていなかったりすると、数か月後には沈下したり傾いたりしてしまいます。

そのため、転圧作業(地面をしっかり固めること)と水平確認は必ず行いましょう。

小規模ならタンパー(手動転圧器)や足踏み、大きめの面積ならプレートコンパクターの使用がおすすめです。

水平確認には水平器(水準器)や水糸を使って、目に見えないわずかな傾きまで正確にチェックすることが大切です。

■ 失敗しやすいポイントとその対策

外構DIYでは以下のような失敗がよくあります:

| よくある失敗 | 主な原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 地盤沈下する | 転圧不足、砕石未使用 | 砕石を敷いてしっかり転圧 |

| 水が溜まる・排水できない | 水勾配がとれていない | 地面にわずかな傾斜(1〜2%)をつける |

| ズレ・ガタつきが出る | 水平が取れていない | 水平器と水糸を使用してこまめに確認 |

| 資材が足りない・余る | 設計不足、計算ミス | 事前に寸法を測り、材料表を作成 |

これらのミスは、事前の設計と基礎作業を丁寧に行うことでほとんど防ぐことができます。

まとめ|まずは小さなDIYから始めよう!

「いきなり全部は難しそう…」という方は、花壇や舗装など、小さな部分から始めるのがおすすめです。

小規模なDIYでも、地面の整地・転圧・モルタル作り・水平調整など、基本的な工程を体験することができます。

まずは花壇の囲いを作ってみたり、ちょっとした通路を平板で舗装してみることで、必要な道具や作業の流れも自然と身についていきます。

小さな一歩から始めて、自分だけの理想の庭を少しずつ形にしていきましょう。

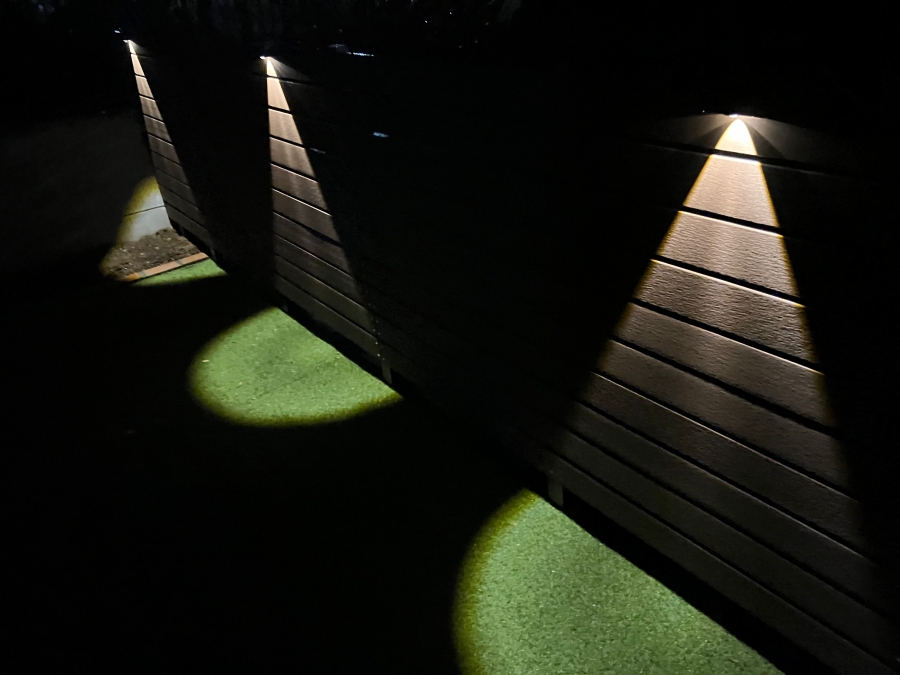

ソーラーライトで夜の庭を華やかに演出

庭の施工例にソーラーライトをプラスすれば、昼間とは違うロマンチックな空間を楽しめます。

太陽光で充電するため電気代もかからず、経済的に使い続けられのも嬉しいメリットです。

種類やデザインも豊富で、ナチュラルな庭からモダンな庭まで幅広く対応。施工された庭をやわらかく照らすだけで、夜の景観が一層引き立ちますよ。