「庭で焚き火やBBQを気軽に楽しみたい!」そんな方におすすめなのが、ファイヤーピット・BBQコンロのDIYです。

業者に依頼すると高価ですが、自作すればコストを抑えながら、庭の雰囲気に合わせたおしゃれなアウトドアスペースを作ることができますし、準備や後片付けも楽になります。

この記事では、本格的なファイヤーピットとBBQコンロの作り方を初心者向けにわかりやすく解説します。

必要な材料、道具、作り方の手順まで写真付きで詳しくご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

また、今回は平板舗装の中心にファイヤーピットを設置していきますので、平板舗装の施工方法について知りたい方は下記記事で詳しく解説してあります。

ファイヤーピット・BBQコンロをDIYで作る魅力とは?

市販や業者に依頼したファイヤーピットは数万円以上しますが、DIYなら材料費を大幅に節約できます。

また、庭のサイズや雰囲気に合わせたおしゃれなデザインで作ることができるのも魅力の一つとなっています。

備え付けなので、いちいち出したりしなくても良いのも嬉しい点ですよ!

ファイヤーピットとBBQコンロの違い

ファイヤーピットとは?

ファイヤーピットは、庭で安全に焚き火ができるように囲いを設けたスペースです。夜のリラックスタイムや冬場の暖房としても活躍します。

BBQコンロとは?

BBQコンロは、炭火や薪を使って焼肉やグリル料理を楽しむための道具です。家庭用のポータブルコンロと違い、DIYすれば庭に常設することも可能です。

使い分けのポイント

ファイヤーピットは焚き火を楽しむスペース、BBQコンロは料理に特化したスペースという違いがありますが、DIYでは両方を兼ねた作り方も可能です!

自作に必要な材料と道具

必要な材料

今回作る方法は、コンクリートブロックで囲いを作り、内側に耐火レンガ詰めていきます。

直接コンクリートブロックに火が当たると爆発してしまう可能性があるため、必ず耐火レンガなどを詰めて耐熱・耐火対策を行うようにしましょう。

可能であれば、耐火モルタルを使ってレンガの目地を埋めてあげると、より安心な設計となります。

コンクリートブロックが一気に高温(200〜500℃以上)にさらされると、内部の水分が急速に水蒸気に変わります。水は気体になると体積が約1,700倍に膨張するため、ブロック内部で強い圧力が発生し、逃げ場を失った水蒸気が爆発的に破裂してしまうのです。

あると便利なDIY道具う

外構DIYでよく使う道具の中には、持っていると作業効率や精度が上がる道具がありますので、詳しくが下記記事を参考にしてみてください。

ファイヤーピットの作り方【写真付き】

手順1:場所を決めて地面を掘る

設置場所は火の粉が飛んでも危険のないスペースを選びます。

場所を決めたら、直径80〜100cm、深さ20cm程度掘り、砕石や砂利を敷きます。

今回はファイヤーピットの周囲に平板を敷いていくため、あらかじめ広範囲の掘削を行っておきます。

※寒冷地の方は凍害対策として、凍結深度まで砕石を入れることをおすすめします。

凍害の詳しい説明や対策についてはこちらの記事をご参照ください。

手順2:堀った穴を転圧する

穴を掘り終えたら、地面が沈下しないようにしっかり転圧することが大切です。

転圧範囲が広い場合は、プレートコンパクター(転圧機)のレンタルを検討すると効率的であり、自力で行う場合は、タンパー(手動転圧器)の使用がおすすめです。

足で踏み固めたり、ブロックなどで叩いてもある程度は転圧できますが、タンパーを使った方が確実で、より地盤が安定します。

手順3:砕石を入れ転圧

掘った穴に砕石を入れ、再度転圧を行います。

もし、砕石を入れた時に隙間が多く、石がズレてしまうようであれば、砂などを少し入れると締め固まりやすくなります。

手順4:コンクリート基礎を作る

砕石の上に簡易的なコンクリート基礎を作っていきます。

木材などで型枠を作り、その中にコンクリートを流し込んでいきますが、鉄筋入れておくと強度が高くなります。

生コンの作り方

生コンの配合例 → 砂利3:砂2:セメント1

生コンを作る際は、最初に砂とセメントをしっかり混ぜてから、砂利、水の順に加えると、ダマにならずスムーズに混ぜることができます。

ただし、手練りで生コンやモルタルを作るのは、少量なら問題ありませんが、量が多くなるとかなり重労働です。

混ぜる作業に時間も体力も奪われてしまい、「生コン作りがしんどい…」と感じる場面も出てきます。

そんなときにおすすめなのが、DIY用のコンクリートミキサー「まぜ太郎」です。

まぜ太郎を使えば、作業効率が何倍にもアップし、重たい材料もあっという間に均一に混ぜることができます。体への負担も大幅に減るので、DIYをもっと楽に、楽しく進められますよ。

生コンを大量に使う場合は、ぜひ導入を検討してみてください。

コンクリート基礎作りのポイント

生コンを打設する際は、太めの棒や鏝などで「タンピング」をしっかり行う必要があり、型枠もゴムハンマーなどで叩いて振動を与えるようにしましょう。

タンピングとは繰り返し叩いて締め固める作業のことです。

これらの作業を怠ると、表面に石が出てきたり中に余分な隙間ができたりして強度が下がってしまいますので注意してください。

コンクリート基礎を作る際は、下記のような鏝があると作業しやすくておすすめです。

手順5:コンクリートブロックを積む

基礎を作って1日ほど経過し、ある程度固まったら、コンクリートブロックを2段積んでいきます。

1段目はキホン、2段目にヨコを使って鉄筋も通しています。

いまいちブロックをどうやって積んでいくかわからないという方は、ブロック塀の積み方を解説した下記記事を参考にしていただくとイメージしやすいかと思います。

※あえて私は空気穴を作りませんでしたが、空気穴を作る場合にはブロックを積む前に作業しておきましょう。

手順6:耐火レンガを詰める

コンクリートブロックを積み終わったら、内側に耐火レンガを敷き詰めます。

可能であれば、耐火モルタルを使って目地などを仕上げた方がより安心ですが、私はピッタリ敷き詰めたので使用しませんでした。

耐火レンガがグラつくようであれば、耐火モルタルの使用をおすすめします。

耐火レンガの種類はは国産のSK32という商品を使用していますが、送料の関係でネットよりホームセンターなどで入手する方が安く済むでしょう。

手順7:ジョリパット塗装と天板の設置

ジョリパット塗装の工程

- 清掃

- 下塗り(下地材を塗る)

- 中塗り(ジョリパットを塗る)

- 上塗り(模様付け)

今回はデザイン性を上げるために、積んだブロックにジョリパットを塗っていきます。

その他にもモルタル仕上げやタイル張りなどもありますので、お好みの合わせて仕上げていきましょう。

①清掃

まず、コンクリートブロックの汚れをほうきや高圧洗浄などで落としていきます。

②下塗り(下地材を塗る)

ジョリパットを塗る前に下地剤を塗っていきます。今回使用したのはミラクカチオンフィラーです。

ミラクカチオンフィラーに対して25%くらいの水を入れ、ミキサーなどで混ぜていきます。

電動ドライバーなどで使えるミキサーがあると、ムラなく楽に攪拌できます。

下地材の準備ができたらコテ板に下地材を乗せ、鏝ですくいながら塗っていきます。

ブロックに塗る際、鏝を少し立てながら押し付けるように塗っていくと良いですよ。

塗る量は1mmくらいの薄塗りで大丈夫ですので、ボコボコにならいないようなるべく平にさせるのが大切なポイントです。

③中塗り(ジョリパットを塗る)

下地材を塗って半日ほど経ったらジョリパットの原液、もしくは0.2%ほどの水を混ぜて塗っていきます。

下地材と同じようにコテ板と中塗りコテを使いコテを少し立て塗っていきますが、多少ボコボコになったりしても模様の付け方でうまく誤魔化せる場合もあります。

④上塗り(模様付け)

中塗り後、半日ほど乾燥させたら模様付けのために再度上からジョリパットを塗っていきます。

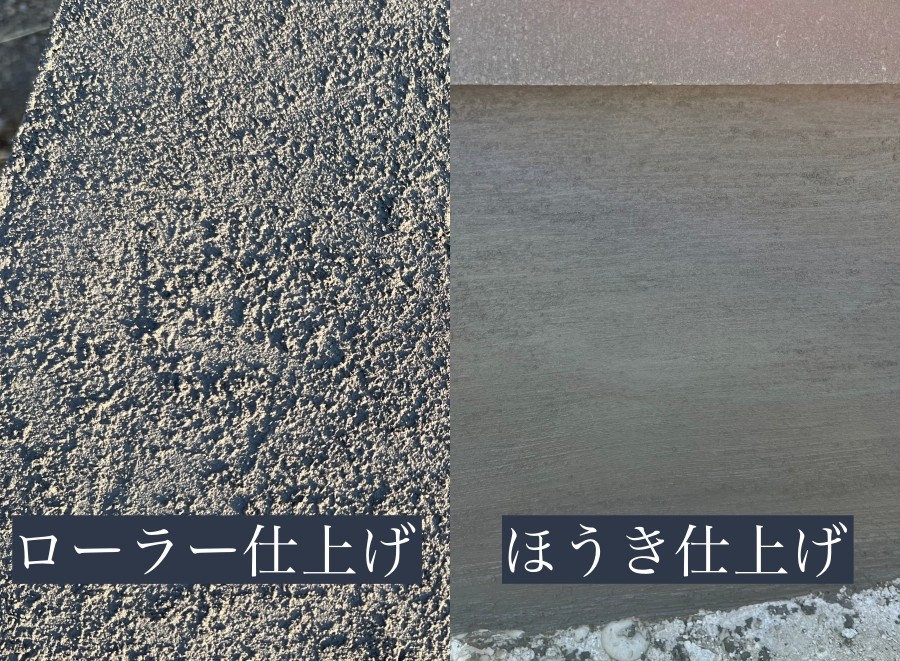

模様付けにはたくさんの方法がありますが、ローラーやほうきを使った模様付けがおしゃれかつ簡単に仕上げられるためおすすめです。

ローラーは転がす向きを揃えながらコロコロするだけで、ほうきは横にスーッと引いていくだけですよ。

模様付けは上塗りしてから5分以内くらいに行うようにしましょう。

天板の設置

側面の仕上げが終わったら、天板を仕上げていきます。

今回は平板を乗せていますが、耐火面に注意しながらご自分の好みで仕上げ方法を決めてみてください。

なるべく余計な作業を増やさないためにも、平板をカットしないようサイズがピッタリ合うように設計しました。

平板の接着方法はノロ(水多めのセメント)などで良いかと思います。

もし平板のカットなどが必要な場合は、ディスクグラインダーと専用の刃でカットします。

手順8:微調整して完成

最後に、中央部分に砂利を補充したり、BBQ用の網が設置できるように鉄筋やLアングルなどを取りつけてあげれば完成です。

自作のファイヤーピッドは難しそう…

自分でファイヤーピットやBBQコンロを作るのは難しいと感じた方は、無理に自作せず、既製品を購入してみるのも一つの手です。

自作は結構時間も手間もかかる上に失敗のリスクもありますので、この記事を読んで「自分で作るのは難しいかも…」と感じた方は下記のようなファイアーピットを購入してみるのも良いでしょう。

場合によってはこちらの方が安く済む場合もありますので、既製品で焚き火やBBQを楽しむのもありだと思います。

まとめ

DIYで作るファイヤーピットやBBQコンロは、楽しく便利な反面、火を扱う以上、しっかりとした安全対策と事前確認が欠かせません。

特に設計面では、コンクリートブロックが火に直接触れないよう、耐火レンガや金属製の焚き火リングを使用するなど、安全性をしっかり確保しましょう。

適切な構造を作ることで、爆裂やひび割れのリスクを防ぎ、長く安全に使うことができます。

安全第一で、焚き火やBBQを楽しましょう。