このブログでは、凍害(凍って壊れること)を防ぐ工夫を取り入れて、寒冷地、特に北海道のような雪国でも使えるタイルデッキや階段の作り方をご紹介していきます。

寒冷地に住んでいる方メインの施工方法ですが、それ以外の地域の方にも役立つ内容となっていますので、タイルデッキ・階段を作りたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

寒冷地での施工は凍害注意!

寒冷地での外構DIYでは「凍害」に注意する必要があります。凍害とは、地中に含まれた水分が凍ることで体積が膨らみ(膨張し)、その圧力によって構造物が持ち上がったり、ひび割れたりしてしまう現象です。

例えば、今回解説していくタイルデッキ・階段の施工では、何も対策をしないまま施工すると「タイルが浮いたり割れたりしてしまう」可能性があります。

そのため、寒冷地での施工には「凍害対策」が必要となり、暖かい地域と比べてお金も手間もかかってしまいます。

具体的な凍害対策

凍結深度に合わせて地面を掘る

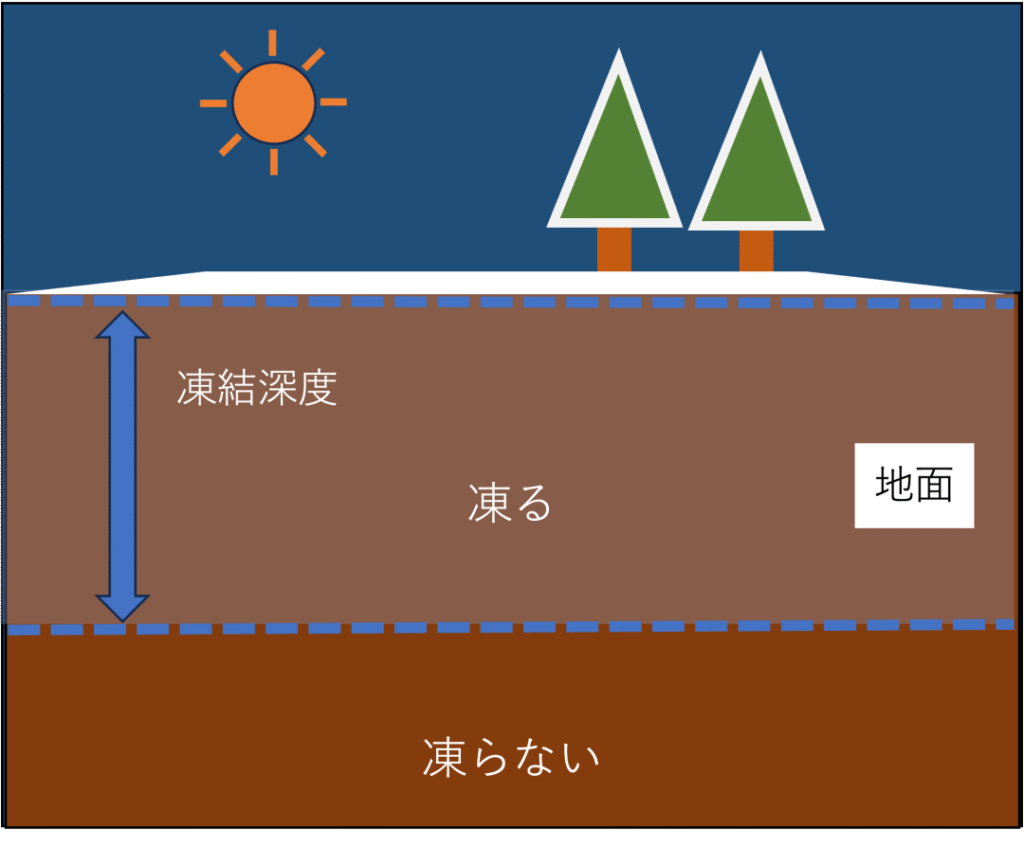

”凍結深度”とは冬の寒さによって地面が凍る深さのことを指し、簡単に言うと、地面の表面からどこまで土が凍るかという「深さ」の目安です。

その深さは地域ごとによってことなりますが、札幌市を例にすると、凍結深度は60㎝となっているため凍害を防ぐためには基礎の深さは60㎝掘る必要があります。

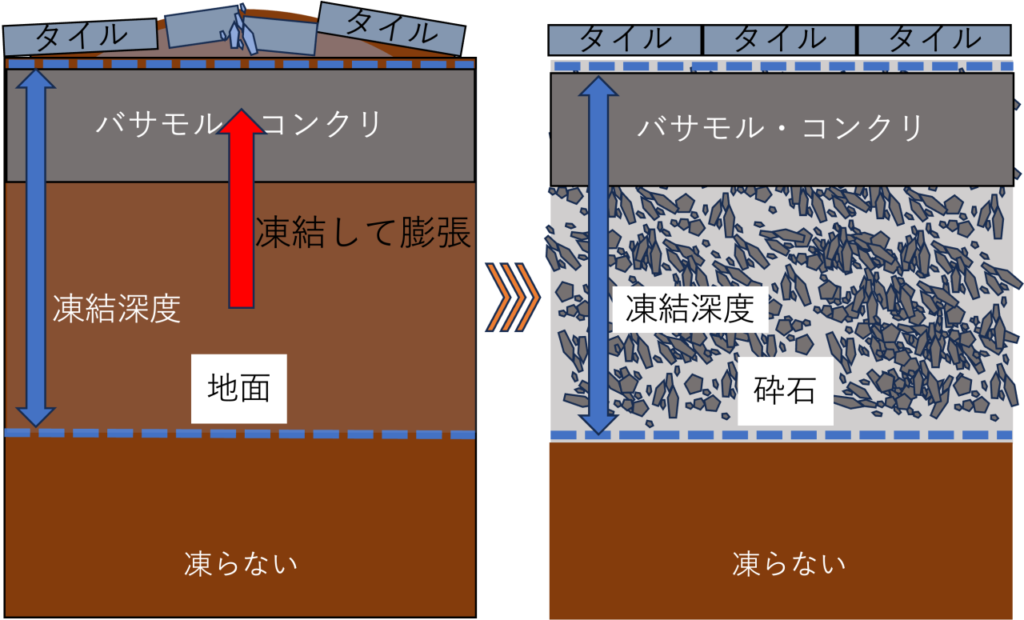

砕石を多くいれる

凍害は地中(土など)に含まれた水分が凍ることで膨張し、地面を押し上げてしまいますが、排水性が良く、水分を含まない砕石を入れることで凍害を予防することができます。

例えば、凍結深度に合わせて60㎝(札幌)穴を掘ったら、41㎝砕石を入れ、15㎝コンクリート、3㎝バサ守る、1㎝タイルといったように施工します。

凍結深度に合わせて砕石を入れたからといって100%凍害を防げるというわけではありませんが、その予防効果は高く、DIYであってもなるべく実施した方が良い対策です。

勾配をつける

勾配とは水が自然に流れていくように少しだけ傾けて設計することで、歩いていてもほとんどわからない1〜2%程度の勾配をつけるのが一般的です。

3mの距離で1%の勾配をつけた場合、端から端までの高低差は3cm(3m×0.01=3cm)となります。

タイル用目地をしっかり詰めれば水が侵入しないため凍害の心配はそこまでありませんが、隙間があったり水が溜まるような場所ができてしまった場合には、凍害によってタイルを破壊してしまう可能性があります。

また、そもそも勾配がないと雨水が溜まって滑りやすくなるため、基本的には勾配をつけて施工しておくようにしましょう。

凍害に強いタイルを使う

使用するタイルは吸水率が低く、凍っても割れないものを使用する必要があるため、「屋外可能」「耐凍害」などと表記された耐凍害性能のある製品を使うようにしましょう。

私は楽天で購入できる下記のタイルを使っており、コスパが良く、デザイン性や凍害対策の観点からもおすすめですよ!

【実践】施工方法

- 計画・設計

- 掘削・地盤作り

- コンクリート基礎作り

- 下地作り

- バサモル敷き

- タイル貼り

- 目地詰め

- 完成

①計画・設計

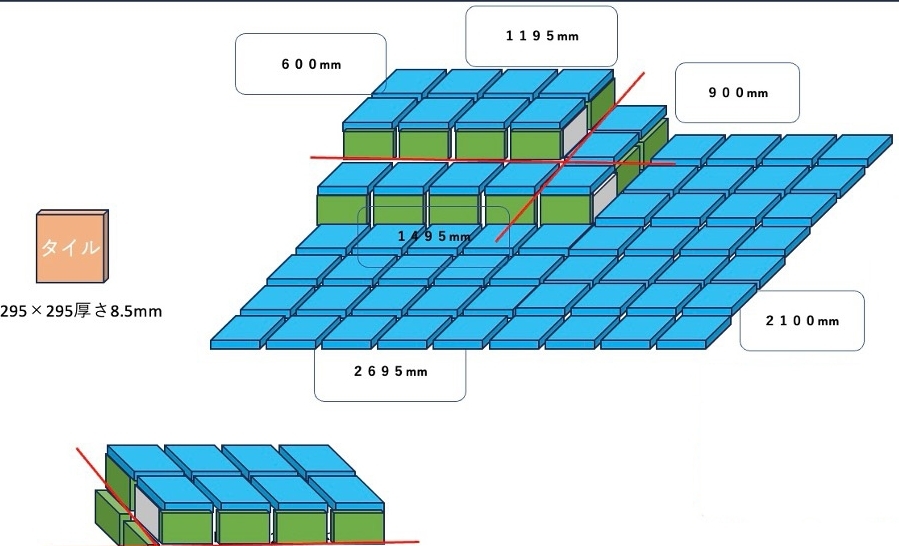

個人的に最も重要で、かつ時間がかかったのは「計画・設計」の部分です。上に載せた画像はそのごく一部にすぎませんが、たとえば目地の幅など、細かい部分までしっかり計算しながら図面を作成しました。

経験のない素人が行き当たりばったりで作業を進めてしまうと、まず間違いなく失敗してしまいます。ですので、「どこに何メートルのものを作るのか」「高さはどうするのか」「材料はどれだけ必要か」といったことを、実際に施工しているかのように細かく考えて準備することで成功率を高めることができます。

②掘削・地盤作り

位置決め・掘削

設計ができたら施工したい場所に印をつけて、実際に穴を掘っていきます。

今回はタイル階段仕様を例として解説していきますが、まず約2100mm×2700mmの範囲で凍結深度の600mを掘っていき、砕石470mmを入れて転圧していきます(上部は生コン100mm、バサモル30mm)。

寒冷地以外の方は、凍害の心配がないので600mmも掘る必要がなく、50〜100mmくらいの砕石で問題ないかと思います。

実際は凍結深度ほど掘らなくても大丈夫という意見も耳にしますが、失敗したくなったので今回はしっかり600mm掘っています。

転圧

掘削が完了したら土を転圧し、砕石を詰めてさらに転圧していきます。

この範囲を素手で掘り、砕石を詰めていくのはかなり大変な作業になりますので、自力で基礎を作る予定の方は覚悟しておいた方がよいでしょう。

ちなみに私はスコップ一つでやりました。

③コンクリート基礎作り

生コンの配合例 → 砂利3:砂2:セメント1

勾配を取りながら砕石の上に型枠をつけて、生コンを流し込んでいきます。ひび割れ防止のためにワイヤーメッシュを持ち上げながら生コンの中央あたりに入れてください。

1%の勾配をつけたい場合は、水平の水糸などを基準にして、型枠の端から1mの位置で1㎝下げてあげる方法が1番やりやすいかと思います。

コンクリートは手練りだと時間も労力もかなりかかりますが、DIYで大活躍してくれるコンクリートミキサー”まぜ太郎”を使えば早く楽にコンクリを作ることができるためかなりおすすめです。

生コンを混ぜている間に施工場所に流し込んでいけるため、かなり効率がアップしますよ!

また、打設したらタンバーやトンボなどで「タンピング」をしっかり行う必要があり、型枠もゴムハンマーなどで叩いて振動を与えるようにしましょう。

タンピングとは繰り返し叩いて締め固める作業のことです。

これらの作業を怠ると、表面に石が出てきたり中に余分な隙間ができたりして強度が下がってしまいますので注意してください。

タンピングが終わったらコテを使って均していきますが、下記のコテが使いやすく、サイズも仕上がりも良いためおすすめですよ。

④下地作り

モルタルの配合例 → 砂6:セメント2:水1

生コンが乾いたらモルタルでコンクリートブロックを積んで高さを出していきます。強度を保つためにもブロック塀と同じように鉄筋も入れておきましょう。

ブロックを積んだら中に砕石を詰めて〜100mm程の生コンを流していきますが、凍害リスクがない地域の方は、基礎を掘って出てきた土を中に入れてかさ増しし、その上に砕石・生コンを入れてあげればOKです。

これで基礎となる部分は完成です。

⑤バサモル敷き

バサモルの配合例 → 砂6:セメント2:水少なめ

生コンが乾いたら、平らにするためにバサモルを敷いていきます。

まず、ブロックなどに型枠をつけていきますが、釘などを打ち込んで固定し、2〜30mm以上の厚さでバサモルを敷いていきます。

バサモルは、真っ直ぐな板などで均していきますが、型枠を基準にしてスライドさせていくため、正確に取り付けてください。

また、しっかり平らに均さないとタイルを貼ったときに隙間ができて”割れ”の原因になってしまいますので、大切な作業となります。

水平器を乗せながら均していくとやりやすいかと思います。

また、コンクリ・モルタルなどを使う際は左官コテが必要になってきますので、様々な用途に対応できるようにセットを持っておくと良いでしょう。

⑥タイル貼り

ノロの配合例 → セメントに水を混ぜて作る

ここまできたらいよいよタイル貼りです。

タイル貼りのポイントは「空洞ができないように貼る」・「目地を揃える」の2点で、強度と仕上がりに大きな差が出る部分でもあります。

接着方法は側面だけモルタルで貼り、それ以外は”ノロ”を使いますが、密着性をあげるために”hiメトローズ”を混ぜて使います。

作業順としては、高いところから作業した方が目地を揃えやすいかと思います。

上面のタイル貼り

まず上面を先に貼っていきますが、ノロをバサモルの上に敷き、櫛ゴテでならします。

真夏にやるときはノロがすぐに乾いてしまいますので、最初はタイル一枚分だけノロを敷き、慣れてきたら自分が貼れるタイルの数だけノロを敷いていくと良いでしょう。

バサモルに釘などを刺して水糸を貼ってあげると、目地が合わせやすいですよ。

側面のタイル貼り

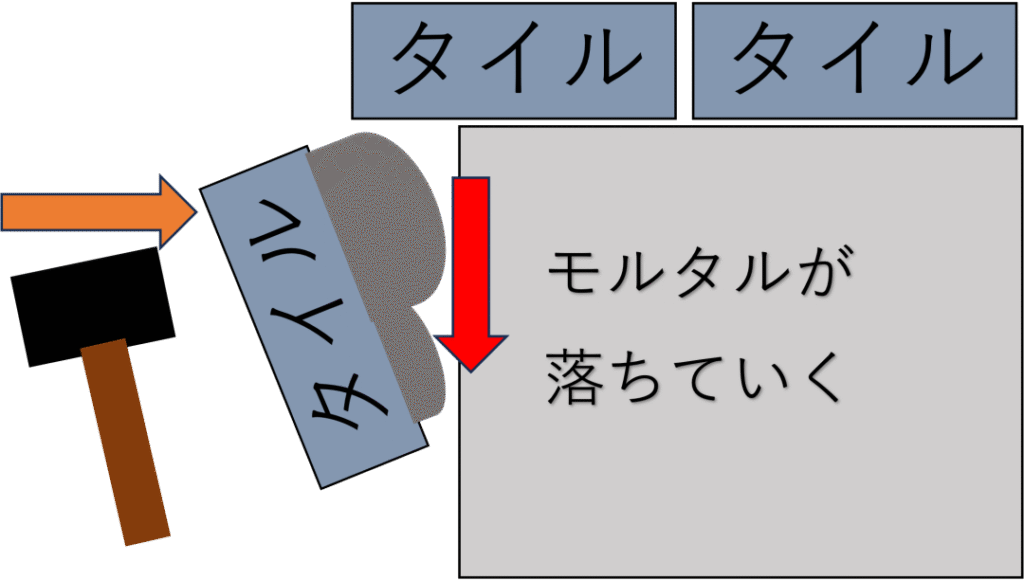

タイルを貼る際は、まずタイルの上部にモルタルを多めに付けます。その後、タイルを斜めに傾けて、下側を押し付けるようにし、ゴムハンマーで叩いて貼り付けていきます。

こうすることで、モルタルの落下を防ぎ、タイルの裏に空洞ができるのを防止します。

また、さしがねなどを使いながら、しっかりとタイルが垂直になるように貼ることが大切で、適当にはりつけてしまうと側面下のタイル目地が均一にならなくなってしまいますので注意してください。

⑦目地詰め

タイルの貼り付けが終わったら目地セメントと水を混ぜ、コテなどで目地を詰めていきます。

画像の目地には、下記にあるNS目地セメントの「黒」を使用していますが、完全に乾くと実際はもう少し明るいグレーといった感じです。

目地を詰める作業は、タイルなども汚れてしまいますが、濡れたスポンジを絞ってからこすると綺麗になります。

この時、スポンジを2つ用意し、1つは一次拭き上げ用、もう一つは仕上げ用にして使うと効率的かつ綺麗に拭き上げができます。

拭き上げのコツとしては、スポンジをあまり押し付けず、均等の力で「スー」っとなぞるようにすると、目地も潰れず綺麗に仕上がりますよ。

目地詰めにスポンジは必須とも言える道具で、送料等を考えるとアマゾンがおすすめです!

⑧完成

目地が乾いたらタイルデッキ・階段の完成となります。

下記のタイルを使用しましたが、寒冷地でも問題なく使用できており、おしゃれなカラーも複数あってかなりコスパの良いタイルですよ!

成功させるためのポイント

基礎作りが1番の重労働で、特に寒冷地の凍害対策はかなり大変な作業になりますが、ここで手を抜くとせっかく作ったタイルが破損して台無しになってしまうかもしれませんので、冒頭で説明した凍害対策はしっかり行うようにしましょう。

また、今回紹介した道具はどれも完成度の影響を与えるほど重要なものになってきますので、事前にしっかり準備しておくようにしましょう。

しっかり計画・準備すれば、素人でも十分タイルデッキ・階段の施工ができますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

庭が充実するDIY外構

当ブログでは、寒冷地に対応した「目隠しフェンス」や「人工芝」のDIY施工方法も紹介していますので、ご興味ある方は下記記事を参考にしてみてください。